2022-05-24 15:14:19

來源:生命時報

“民以食為天”,飲食調養和營養要素直接影響身體健康和壽命,不良的飲食習慣和某些因素可以誘發癌癥。相關調查表明,喜吃熱燙、進食快、三餐不定時和喜吃熏腌飲食等均是導致食管癌、胃癌的病因之一。我今年81歲了,在中醫臨床一個甲子(60年),最為愜意的事就是較早研究中醫飲食調養,出版了第一本中醫腫瘤食療學著作,詳細講解了各種癌癥患者的飲食宜忌及采用的治療措施,強調了飲食在癌癥調養與康復治療中的重要性。

食物養生療病淵遠源長

健康長壽是人類的宿愿。早在《尚書》中就論及“五福”:“一曰壽,二曰富,三曰康寧,四曰攸好德,五曰考終命。”突出了“壽、康、命”。人類遵循生命的自然規律度過一生叫“頤養天年”,“天年”是天賦的年壽,即自然壽命。

先秦兩漢是中醫養生學形成的重要時期。中醫養生術的各類方法已經俱全,《神農本草經》作為藥物學專著,有約1/6藥物常用于食物調養,《周禮》載有“食醫”,對各類飲食的寒熱溫涼及五味所宜都有明確的規定,東漢《周易參同契》初步建立了內丹氣功理論體系,《后漢書》載有華佗發明的“五禽之戲”。中醫養生學于魏晉蔚然成風;隋唐養生術出現階段性的成就;宋代老年養生保健興起;金元四大家對養生理論各有新的發揮:劉完素提出“補瀉六腑,陶煉五臟,可以固形,可以全生”;張從正注重食養以補虛,食療以治病;李東垣認為養生的根本在于調理脾胃;朱丹溪闡明了陰虛與衰老及老年病的關系。明清時代,養生學獲得進一步發展,明代冷謙的《修齡要旨》論述了四時調攝、起居調攝、四季卻病、延年長生,以及八段錦導引法等養生方法。中醫養生學內容豐富,可歸納為養神和養形兩大類,基本原則是“重神疏器”,形宜動,神應靜,動靜相宜,則“形與神俱,而盡終其天年”。

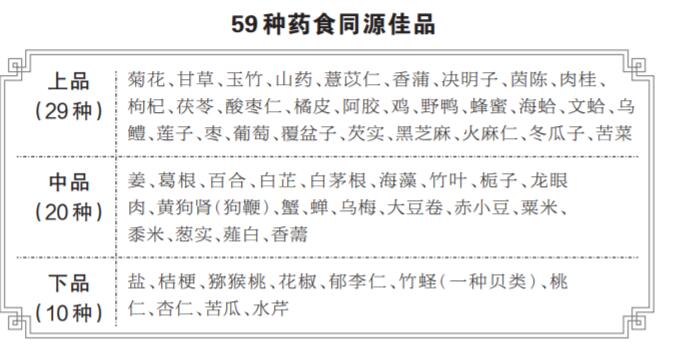

中醫食療學源遠流長,距今至少有3000多年歷史。原始社會的人類在尋找食物的過程中,發現了有治療作用的食物,可作為食,也可作為藥。尋找食物的體驗帶動醫藥的發展,因而我國自古就有“醫食同源”“藥食同宗”的說法。我國營養學專家燕憲濤等對《神農本草經》所載365種藥物整理歸納,發現屬于食物范疇的達59種之多(見圖表)。我國現存最早的醫學巨著《黃帝內經》也十分注意飲食調養,指出:“飲食自倍,腸胃乃傷。”強調治病要“以食為養”,不能“惟藥是治”。

長沙馬王堆出土的《五十二病方》成書于春秋戰國前,記載大量食物入藥,占全部藥品數的1/4,且絕大部分是日常食品,包括食鹽、人乳汁、蜜、豬脂、牛脂等。而書中所載50余種病,半數左右可以食物治之。清代飲食專著《隨息居飲食譜》把330種食物分為水飲、谷食、調和、蔬食、果食、毛羽、鱗介(泛指有鱗和介甲的水生動物)等7類,倡導以食材療病。醫圣張仲景在《傷寒雜病論》中就記錄了不少食療方,包括豬膚湯、當歸生姜羊肉湯等,書中還多處強調服藥的同時必須注意飲食調養,如服桂枝湯須“歠(讀音為chuò,意思是“喝”)熱稀粥一升余,以助藥力……禁生冷、粘滑、肉面、五辛、酒酪、臭惡等物”。東漢名醫華佗,用蒜泥加醋治愈了嚴重蛔蟲導致嘔吐的病例,開創食療用于急癥的先河。

歷代醫家經過長期實踐和不斷總結,逐步認識到某些食物可以治療某些疾病,晉代葛洪在其所著《肘后方》中,首先記載用海藻酒治癭病(甲狀腺腫)以及用豬胰治消渴病(糖尿病)。梁代陶弘景、隋代巢元方皆主張用牛肝治療缺乏維生素A的夜盲癥;巢元方還在《諸病源候論》中記載了用羊靨(為牛科動物山羊或綿羊的甲狀腺體)治甲狀腺腫,蟾酥(為蟾蜍科動物中華大蟾蜍或黑眶蟾蜍的耳后腺和皮膚腺體的干燥分泌物)治創傷,羚羊角治中風。唐代《千金方》一書中對腳氣病(缺乏維生素B1所致)從發病至預后做了詳盡論述,提出用豬肝、薏苡仁、赤豆等治療。唐代以后出現了一系列食療專書,如《食療本草》《食醫心鑒》《食性本草》《飲膳正要》等。其中,盂詵所著《食療本草》被認為是我國第一本食物療法的專著,使食療成為養身、防疾、治病的專門學問。

中醫治癌療效催生食療學

中醫治療惡性腫瘤有悠久的歷史,相關古籍和寶貴經驗載錄于內、外、婦科及雜病各科中。新中國成立后,中醫藥進入快速發展階段,中醫腫瘤學獨立出來,形成一個新的臨床亞科,在防治癌瘤中擔負重任。現代醫學對早、中期癌癥效果顯著,一半的中晚期患者用中醫治療,可獲得較好的生活質量,“帶瘤生存”優勢明顯。帶瘤生存不是不作為的放任腫瘤生長,而是在積極的抗癌治療中,重視扶正補虛和食療調養,其臨床療效和現實需要催生了中醫腫瘤食療學的發展。中醫腫瘤食療強調“辨證調養”:

與清熱解毒法配合的食物有牛蒡根、苦瓜、萵苣、夏枯草、綠豆、魚腥草、荷葉、冬瓜、西瓜、蘿卜等,可調配夏枯草瘦肉湯、苦瓜黃豆排骨湯、魚腥草田雞粥、綠豆雪梨飲等。此類食物寒涼,與清熱解毒類藥物合用有增效作用,但要注意勿寒涼太過,凡脾胃虛弱、胃納不佳、腸滑易泄及陽氣不足者,慎用或輔以健脾藥;

與活血祛瘀法相配合的食物有當歸、赤小豆、桃仁、山楂、田七、益母草、月季花、凌霄花等,可調配田七燉雞湯、益母草煲豬骨、桃仁山楂露、當歸黃花瘦肉湯等。食用這類食物時要注意機體反應,凡正氣不足者應酌情配伍補益類食物以扶持正氣,體壯邪盛者可配加理氣類食物。

與除痰散結法配合的食物有海藻、昆布、紫菜、貝母、牡蠣肉等,可調配夏枯草白蜜膏、紫菜牡蠣湯、豬胰干貝海帶湯、海參絲瓜湯、夏枯草煲白鴿等,此類食物有消除良性腫瘤功效,運用時可選加行氣類食物。

再談與放、化療結合增效減毒的配膳,如放療期間有各種局部和全身的反應癥狀,主要在皮膚、黏膜及神經,全身反應表現為頭暈眼花、疲乏或煩躁、嗜睡或失眠、口干口苦、食欲減退、惡心嘔吐、白血球與血小板減少或貧血等,此時飲食調理要求避免煙、酒及刺激性食物,多吃高蛋白質、含豐富維生素和清潤滋補的食物,飲食要多樣化又易于消化,宜多飲湯水。飲食調理中,適量加入人參、黃芪、女貞子、枸杞、龍眼肉、大棗等,有健脾益氣、補血生津的作用;與化學治療結合的增效減毒配膳,如化學藥物對造血系統的不良反應,表現為白細胞減少,也可見紅細胞及血紅蛋白減少、血小板下降,有出血傾向,甚至出現明顯貧血癥狀,某些中藥對造血系統抑制有較好的治療作用,提升白細胞的有黃芪、黃精、女貞子、枸杞、菟絲子等,提升紅細胞的有黨參、當歸、大棗、龍眼肉、阿膠、枸杞、人參等,提升血小板的有女貞子、山萸肉、大棗、龜膠、黑大豆等。化學藥物對消化系統的不良反應表現為食欲不振、惡心嘔吐、胸悶脘痛、大便滯下等,甚至出現口腔潰爛,治宜健脾祛濕、安胃止嘔,選用黨參、蓮子、柿餅、五指毛桃、阿膠、大棗、生姜,食療方如砂仁淮山燉豬肚、生姜烏龍茶。

倡導食療學,但切勿癡迷食療

現代腫瘤學強調癌癥的綜合治療,《黃帝內經》主張“雜合而治”,食物療法可以輔助、彌補藥物或其他療法的不足,卻不能代替藥物的功效,就像唐代孫思邈所說“安身之本,必資于食;救疾之速,必憑于藥”。

近年來,國內外有誤信或濫用所謂“保健品”或“防癌食物”,如某些人引錄簡單的實驗,稱某食物含某成分有某功效,忽略了復雜的人體消化吸收過程和個體差異而炮制所謂“抗癌食物”并以訛傳訛,部分“抗癌”保健品也以此為套路。有些患者誤信“饑餓療法”能餓死腫瘤,認為少進食或不吃肉能切斷癌瘤的營養供應,殊不知腫瘤是生長在體內而不受宿主調控的“叛亂組織”,饑餓不妨礙腫瘤從宿主吸收營養,反而引起患者營養不良,免疫力下降,縮短生存期。現代物質生活豐富,很多人認為動物肉類進食過多不好,所以部分人群和癌癥患者熱衷素食等所謂“健康食物”,大量長期進食胡蘿卜、番茄、南瓜、紅薯、大棗等,導致胡蘿卜素、番茄紅素過量堆積而面黃、身黃,出現偏食所致的“健康食物癡迷綜合征”。

以上事例告誡我們,癌癥治療需要綜合各種療法,中醫腫瘤治療學僅是其中的一種措施,沒有廣譜和長效的抗癌食物和食療方,唯有辨證論治,因人制宜,才能取得較好療效。▲