智慧型樂器博物館首次亮相

12月4日、5日,2021第十屆全國樂器學(xué)研討會在京召開。研討會由中國音樂學(xué)院主辦,根據(jù)新冠肺炎疫情防控要求改為線上會議,由中國知網(wǎng)全程直播,吸引了全國各地相關(guān)領(lǐng)域的專家學(xué)者、琴師重匠、莘莘學(xué)子參會。中國音樂學(xué)院教授韓寶強表示,彈指間中國音樂學(xué)院創(chuàng)辦的樂器學(xué)研討會已走過十載,在音樂長河中十年或許僅是一個短小音符,但也包含了千般音色、萬重回響,疫情導(dǎo)致會議代表無法直面交流,與會者在虛擬空間依然演繹出精妙的樂章。

智慧型樂器博物館首次亮相

樂器學(xué)研討會自2012年以來已經(jīng)舉辦10年,促進樂器學(xué)學(xué)科建設(shè),加強樂器研究領(lǐng)域?qū)<覍W(xué)者與樂器使用、設(shè)計制造者之間的溝通合作。中國音樂學(xué)院黨委書記王旭東表示,2021第十屆全國樂器學(xué)研討會具有里程碑意義,而此次通過網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字影像傳遞學(xué)術(shù)信息,更加具有紀(jì)念意義與時代特征。中國音樂學(xué)院圖書館館長付曉東教授介紹,本屆研討會共收到七十余篇投稿,經(jīng)會議學(xué)術(shù)組嚴格審核,最終邀請47位專家與學(xué)生代表發(fā)言。

研討會以論文宣講等形式討論“中國樂器博物館的特色和屬性”“中國民族樂器定名規(guī)律與標(biāo)準(zhǔn)化”“中國民族樂器的傳承與科技創(chuàng)新”“東西方樂器比較研究”等四個主題。其中,“中國樂器博物館的特色和屬性”由中華世紀(jì)壇世界藝術(shù)中心副理事長馮光生主持。“我們在此討論中國樂器博物館的特色和屬性,代表中國樂器界的期許,希望盡早建成國家級樂器博物館。”馮光生介紹,我國博物館發(fā)展迅猛,截至2020年全國登記在冊的博物館共5788座。相比整體發(fā)展形勢,我國樂器博物館數(shù)量少、規(guī)模小,改進空間還很大。

“打造樂器博物館要從樂器陳列做起。”馮光生說,目前,國內(nèi)樂器陳列中主題不鮮明、基本信息不完整、信息單調(diào)、解讀簡單的現(xiàn)象比較普遍。樂器陳列應(yīng)基于有形之器,透出無形之樂,見到用樂之人;真實、科學(xué)、生動、富有創(chuàng)意地展示樂器及其文化要素,進而形成其在中國樂器博物館的鮮明特色。廣西藝術(shù)學(xué)院廣西少數(shù)民族音樂博物館館長楚卓也提出,博物館中的樂器應(yīng)是開放的、活態(tài)的,應(yīng)將陳列、展演、制作、修復(fù)、數(shù)字化、互動、教學(xué)、科研及文創(chuàng)等理念融于一體,從而對少數(shù)民族樂器起到真正的保護與發(fā)展作用。

今年5月啟動的中國樂派智慧型樂器博物館項目在研討會上首次亮相。會上,付曉東攜中國音樂學(xué)院圖書館團隊利用虛擬現(xiàn)實的場景、交互技術(shù)與穿戴式VR設(shè)備展示了博物館初期成果,演繹三千年前的中華雅樂。參觀者戴上3D眼睛、數(shù)據(jù)手套登錄界面,進入博物館中華雅樂館大廳,環(huán)顧四周陳列的中華雅樂樂器,走到編鐘前360度環(huán)繞觀看,通過操控數(shù)據(jù)手套查閱資料、“演奏”樂器。北京音皇時代文化發(fā)展有限公司董事長周陽表示,智慧型樂器博物館的“智慧”體現(xiàn)在,以虛擬仿真技術(shù)實現(xiàn)對樂器的交互體驗,以人工智能技術(shù)實現(xiàn)對樂器的形制、分類、歷史等文本與影像數(shù)據(jù)的實時識別,以知識圖譜技術(shù)實現(xiàn)對樂器知識資源的有效關(guān)聯(lián)。

樂器定名有名不副實等問題

“中國民族樂器定名規(guī)律和標(biāo)準(zhǔn)化”是研討會傳統(tǒng)主題之一。2015年,中國音樂學(xué)院教授韓寶強便指出,中國少數(shù)民族樂器定名問題若不解決,不僅影響國內(nèi)民族音樂和樂器學(xué)研究,也阻礙中國少數(shù)民族音樂走向世界。目前,我國少數(shù)民族樂器定名存在一器多名、一名多器、詞不達意、名不副實等問題。比如,扎木聶又稱扎年、六弦琴、龍頭琴等;葫蘆絲有葫蘆蕭、潑勒翁等名稱;牛角琴在佤族是氣鳴簧振樂器,在藏族、傣族是拉弦樂器;葫蘆絲明明是簧振樂器,卻取名絲,容易被誤解為弦樂器。

“一些同學(xué)、老師在翻譯論文時,常遇到民族樂器名稱不確定的問題,中文名稱還沒有確定,英文翻譯自然也會出現(xiàn)問題。”韓寶強說,少數(shù)民族樂器的命名可一定程度地參考我國為西洋樂器的定名原則,同時還須兼顧漢族與少數(shù)民族的理解度和接受度。馬頭琴、伽倻琴、葫蘆琴等樂器的定名原則,為我國少數(shù)民族樂器定名規(guī)范法提供了可借鑒之道。

在“東西方樂器比較”板塊中,浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院教授饒文心對東西方民族管弦樂隊從樂隊指揮的設(shè)立、樂隊建制規(guī)模、樂器分類分組、樂器聲部均衡、外來樂器的引入、樂隊音響觀念的借鑒與融合更新、樂律與樂音體系等方面進行比較。四川音樂學(xué)院講師劉志晟比較了東西方雙單簧類木管樂器,調(diào)查了世界雙單簧類木管樂器的形制和分布,并將其繪制成樂器聲音地圖。中國藝術(shù)科技研究所博士后黃司祺比較中西管弦樂器明亮度,通過對中西管弦樂器頻譜質(zhì)心的測量,總結(jié)各樂器組的明亮度呈現(xiàn)的規(guī)律與特征,分析不同樂器的音高與明亮度的相關(guān)率。她指出,大部分樂器頻譜質(zhì)心集中在人耳敏感頻帶,這是民族管弦音響“雜”“吵”的客觀因素之一。

科技創(chuàng)新成果令人眼前一亮

在“中國民族樂器傳承發(fā)展與科技創(chuàng)新”板塊中,與會者分享了樂器創(chuàng)新成果。比如,結(jié)合嶺南建筑、造型漆藝等非物質(zhì)遺產(chǎn)技藝,基于聲音裝置藝術(shù)理念研制的古琴;使用雙腔復(fù)合振動共鳴技術(shù),從而提高演奏性能和表現(xiàn)力的雙腔葫蘆塤;使用高分子無機材料3D打印的創(chuàng)新樂器“文琴”等。“改革出一件成熟的樂器需要漫長的過程,要保持謹慎而懷疑、克制而積極的態(tài)度,才能在發(fā)展樂器的同時,保持民族性,正視成敗,持續(xù)嘗試。”中國藝術(shù)研究院副研究員高舒說。中國民族管弦樂學(xué)會樂器改革制作專業(yè)委員會會長豐元凱認為,傳統(tǒng)口傳心授的人才培養(yǎng)模式已經(jīng)遠遠不能適應(yīng)時代的發(fā)展,當(dāng)務(wù)之急需要用一種嶄新的民族樂器人才培訓(xùn)機制取代原有的傳統(tǒng)培養(yǎng)方式,加快提高樂器制造工匠的社會地位,改善樂器制造企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境。

研討會還吸引了全國莘莘學(xué)子踴躍報名,特設(shè)“學(xué)生論壇”提供展示交流平臺。麥吉爾大學(xué)博士研究生王頌、中國音樂學(xué)院博士研究生靜恩濤等13位學(xué)生進行了論文陳述。其中,王頌討論了笛頭作為聲學(xué)濾波器對薩克斯的影響;靜恩濤歸納出了民族樂器音色總體具有“寬、圓、亮”的特點,從樂器制作現(xiàn)狀、樂器特點和演奏方法等角度闡明了民族樂器普遍音色不佳的原因。

學(xué)生論壇也充分體現(xiàn)出科技創(chuàng)新的主題,充滿想象力的課題令人眼前一亮。比如,中央音樂學(xué)院博士研究生王悠荻介紹了一套基于人工智能技術(shù)的古琴減字譜數(shù)字化及智能打譜系統(tǒng)。系統(tǒng)通過智能識別和減字譜數(shù)字化使計算機能夠“讀”懂減字譜,并依靠對減字譜數(shù)據(jù)集的深度學(xué)習(xí)來實現(xiàn)人工智能打譜。中國音樂學(xué)院碩士研究生劉兆蕤介紹了人與宇宙的交互——新型數(shù)字樂器“宇宙八音盒”。宇宙八音盒收集來自外太空的波形數(shù)據(jù),將其轉(zhuǎn)化成宇宙的聲音基音,并用光譜生成星球的音色。他認為,人類與地球,乃至整個宇宙都是和諧統(tǒng)一的關(guān)系,而“宇宙八音盒”能讓人們從聽覺的角度去感知宇宙,和宇宙的聲音進行交流互動。“此次研討會收到了很多樂器學(xué)與現(xiàn)代科技緊密結(jié)合的論文,像宇宙八音盒這樣新奇又富有創(chuàng)意的論文,非常值得鼓勵。”付曉東說。韓寶強表示,回望首屆樂器學(xué)研討會,如今研討會在廣度、深度、技術(shù)前沿性等方面,都有了極大提升;新技術(shù)給樂器學(xué)帶來新的問題、新的研究方法,樂器學(xué)研討會也要隨之?dāng)U大規(guī)模。

相關(guān)閱讀

-

“長津湖”等商標(biāo)搶注事件?國家知識產(chǎn)權(quán)局回應(yīng)

國家知識產(chǎn)權(quán)局回應(yīng)長津湖等商標(biāo)搶注事件:惡意注冊商標(biāo),可駁回、宣告無效此前,長津湖全紅嬋等商標(biāo)搶...

2022-01-13 -

“百花迎春——中國文學(xué)藝術(shù)界2022春節(jié)大聯(lián)歡”在北京錄制完成

由中國文聯(lián)主辦、中國文聯(lián)文藝志愿服務(wù)中心承辦、各全國文藝家協(xié)會等單位協(xié)辦的百花迎春——中國文學(xué)藝...

2022-01-13 -

BBC耗時4年再度推出聚焦植物世界的紀(jì)錄片《綠色星球》

繼26年前推出自然巨作《植物私生活》后,BBC耗時4年,走遍全球27個國家和地區(qū),再度推出聚焦植物世界的...

2022-01-13 -

美麗中國建設(shè)邁出重大步伐——各地貫徹落實六中全會精神建設(shè)生態(tài)文明觀察

美麗中國建設(shè)邁出重大步伐——各地貫徹落實六中全會精神建設(shè)生態(tài)文明觀察

2022-01-13 -

-

-

-

-

-

-

Magic ui6.0適配機型是什么?下一次更新是什么時候?

榮耀旗下全新的Magic ui6 0系統(tǒng)已經(jīng)開始內(nèi)測升級了,而且首次發(fā)布Magic Live引擎,在功能上也是得到...

2022-01-13 -

小愛同學(xué)虛擬形象可以自己設(shè)置嗎?MIUI13小愛同學(xué)虛擬形象怎么設(shè)置?

小米旗下全新的MIUI13系統(tǒng)已經(jīng)發(fā)布了,里面的新功能也是不少的,比如無字模式,還有內(nèi)置的反詐系統(tǒng)等等...

2022-01-13 -

Mac OS X為什么沒有系統(tǒng)級的包管理器

區(qū)別:1、linux是開源的免費系統(tǒng),可以在很多種設(shè)備上運行也允許開發(fā)者二次開發(fā),而macos是蘋果開發(fā)的封...

2022-01-13 -

tomcat是什么?linux怎樣修改tomcat端口號

方法:1、利用vim命令進入編輯server xml文件,語法為vim 安裝路徑 tomcat全名 conf server xml;2...

2022-01-13 -

2022瑞華醫(yī)保加百萬醫(yī)療險保什么?瑞華醫(yī)保真的靠譜嗎?

2022瑞華醫(yī)保加百萬醫(yī)療險1-6類都能買是真的嗎?投保規(guī)則:投保年齡:28天-60周歲保障期限:1年繳費期限...

2022-01-13 -

保險違約金怎么算 ? 在保險合同當(dāng)中當(dāng)事人應(yīng)該履行什么義務(wù)

我們都知道具有法律效應(yīng)的合同,如果違約了都是需要支付相應(yīng)的違約金的,在保險合同當(dāng)中當(dāng)然也是如此。...

2022-01-13 -

籃網(wǎng)客場挑戰(zhàn)公牛 哈登單挑德羅贊

北京時間1月13日消息,NBA常規(guī)賽繼續(xù)進行,籃網(wǎng)客場挑戰(zhàn)公牛。比賽第三節(jié),哈登單挑德羅贊,命中標(biāo)志性...

2022-01-13 -

NBA常規(guī)賽 公牛主場對陣籃網(wǎng)

北京時間1月13日消息,NBA常規(guī)賽繼續(xù)進行,公牛主場對陣籃網(wǎng)。在公牛的一次進攻中,拉文三分線接球后一...

2022-01-13 -

馬刺主場迎戰(zhàn)火箭 發(fā)生了有趣一幕

北京時間1月13日消息,NBA常規(guī)賽繼續(xù)進行,馬刺主場迎戰(zhàn)火箭。在比賽中發(fā)生了有趣一幕,馬刺吉祥物想去...

2022-01-13 -

勇士客場不敵灰熊 勇士記者Sam Hustis這樣調(diào)侃

北京時間2022年1月13日,昨日勇士客場不敵灰熊。比賽過程中,史蒂芬-庫里在一次反擊中沒有傳給空位的克...

2022-01-13 -

NBA常規(guī)賽繼續(xù)進行 奇才主場對陣魔術(shù)

北京時間1月13日消息,NBA常規(guī)賽繼續(xù)進行,奇才主場對陣魔術(shù)。比賽第一節(jié),庫茲馬夢幻腳步晃開科爾-安東...

2022-01-13 -

風(fēng)濕病患者也是骨質(zhì)疏松的高發(fā)人群?

談起骨質(zhì)疏松,不少人可能認為老年人、絕經(jīng)后女性最要防,實際上,風(fēng)濕病患者也是骨質(zhì)疏松的高發(fā)人群,...

2022-01-13 -

研究發(fā)現(xiàn):當(dāng)人的脾臟出現(xiàn)問題時,心臟會受連累

近日,美國南佛羅里達大學(xué)研究發(fā)現(xiàn),當(dāng)人的脾臟出現(xiàn)問題時,心臟會受連累,心臟病發(fā)作后的修復(fù)也會受到...

2022-01-13 -

全球約有11%的人口常出現(xiàn)與進餐相關(guān)的腹痛

近期,一項納入5萬多人的研究發(fā)現(xiàn),全球約有11%的人口常出現(xiàn)與進餐相關(guān)的腹痛,尤其在18~28歲的年輕人中...

2022-01-13 -

-

最高法發(fā)布生態(tài)環(huán)境侵權(quán)糾紛案件適用懲罰性賠償新規(guī)

最高法發(fā)布生態(tài)環(huán)境侵權(quán)糾紛案件適用懲罰性賠償新規(guī)

2022-01-13 -

-

-

-

-

262家公司預(yù)告2021年業(yè)績 逾八成預(yù)喜

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至1月12日記者發(fā)稿,262家A股上市公司披露了2021年全年業(yè)績預(yù)告,226家公司預(yù)喜(含預(yù)增、...

2022-01-13 -

西安高新區(qū)兩所醫(yī)院停診 當(dāng)?shù)厝罕娋歪t(yī)如何保障?

西安高新區(qū)兩所醫(yī)院停診當(dāng)?shù)厝罕娋歪t(yī)如何保障?

2022-01-13 -

國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制綜合組:天津暫停公交車、出租車和順風(fēng)車等跨城業(yè)務(wù)

國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制綜合組:天津暫停公交車、出租車和順風(fēng)車等跨城業(yè)務(wù)

2022-01-13 -

國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制綜合組:天津暫停公交車、出租車和順風(fēng)車等跨城業(yè)務(wù)

國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制綜合組:天津暫停公交車、出租車和順風(fēng)車等跨城業(yè)務(wù)

2022-01-13 -

-

-

-

2020年全球飼料產(chǎn)量近12億噸 亞太地區(qū)為全球主要的飼料生產(chǎn)地

飼料行業(yè)主要上市公司:(002311 SZ)、(600438 SH)、(300498 SZ)、(000876 SZ)、(002567 SZ)、(0023...

2022-01-13 -

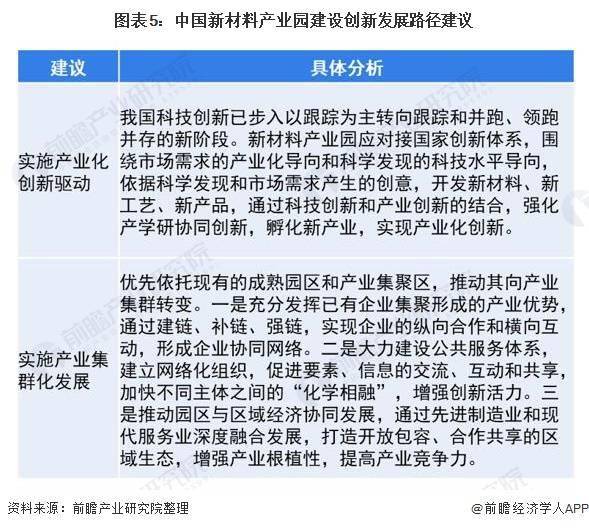

中國新材料產(chǎn)業(yè)園建設(shè)進入快速發(fā)展期

行業(yè)主要上市公司:(000969)、(600143)、(300919)、(002886)、(000825)、(300346)、(000970)、(833608)...

2022-01-13 -

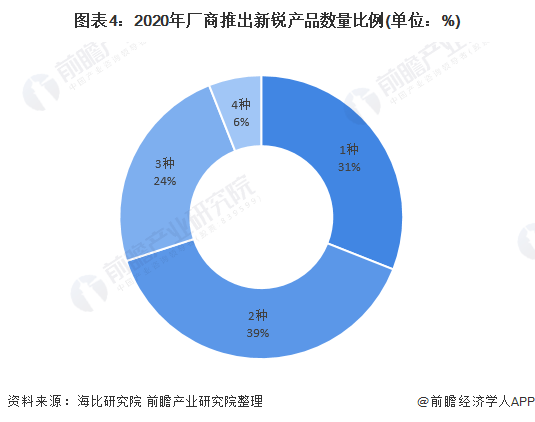

2020年中國經(jīng)營管理類SAAS市場占比為4成

行業(yè)主要上市公司:(600588)、(00268 HK)、(600410)、(002439)本文核心數(shù)據(jù):中國SAAS細分市場占比、市...

2022-01-13 -

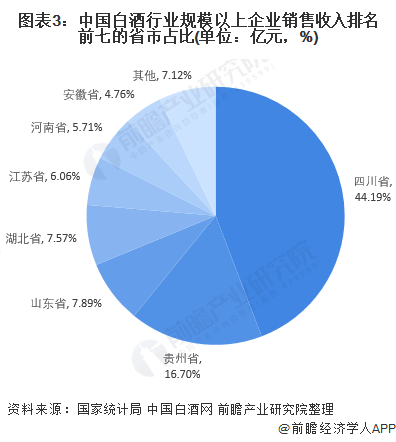

全國白酒產(chǎn)量總量呈現(xiàn)逐年下降的趨勢

國內(nèi)白酒行業(yè)內(nèi)上市企業(yè):(600159)、(00858)、(002304)、(000860)、(000568)、(00596)(600809)、(603589...

2022-01-13 -

科學(xué)家受火山熔巖啟發(fā) 研發(fā)新型防火阻燃涂料

火可以取暖,可以烹飪,但在日常生活中要注意用火安全,否則會引起嚴重的火災(zāi),造成不可逆轉(zhuǎn)的損害。如...

2022-01-13 -

-

-

閱讀排行

相關(guān)詞

- 國考補錄2020

- 速度與激情男主角

- 綠盾pm2 5口罩

- ios 10 1 1

- 暗黑3激活碼

- 東芝最新筆記本

- 百度沸點2019投票入口

- imp3論壇

- 地磁北極

- 虛幻競技場2007

- 直達國際 —— 現(xiàn)金寶年前發(fā)放新春紅包啦!!!

- 性能旗艦一加 10 Pro首銷戰(zhàn)報出爐 1秒破億

- 2020年全球飼料產(chǎn)量近12億噸 亞太地區(qū)為全球主要的飼料生產(chǎn)地

- 中國新材料產(chǎn)業(yè)園建設(shè)進入快速發(fā)展期

- 2020年中國經(jīng)營管理類SAAS市場占比為4成

- 全國白酒產(chǎn)量總量呈現(xiàn)逐年下降的趨勢

- 你知道嗎?脂肪或?qū)?型糖尿病患者產(chǎn)生保護作用

- 豪華汽車制造商勞斯萊斯公布成績單

- 科學(xué)家受火山熔巖啟發(fā) 研發(fā)新型防火阻燃涂料

- 肥西縣企業(yè)服務(wù)云平臺圓滿舉辦“商業(yè)模式與資本創(chuàng)新”培訓(xùn)活動(一期)

- 德華安顧人壽再添新軍,河南分公司正式成立

- 市場主體創(chuàng)新活力得到激發(fā)

- 2021年我國知識產(chǎn)權(quán)工作量質(zhì)齊升

- 呵護經(jīng)濟鏈條“小節(jié)點”

- 極地科學(xué)考察船“雪龍2”號

- 內(nèi)蒙古滿洲里鐵路、公路口岸14日零時起恢復(fù)相關(guān)業(yè)務(wù)

- 生態(tài)環(huán)境侵權(quán)適用懲罰性賠償新規(guī)來了!這9種典型情形都適用

- 科學(xué)家:天生能喝酒一種蛋白質(zhì)是“罪魁禍?zhǔn)住?

- 美國聯(lián)邦勞工機構(gòu):亞馬遜阿拉巴馬倉庫下月將舉行第二次工會投票

- 蘋果考慮提高今年發(fā)布的iPhone14系列售價

- 妥協(xié)了!谷歌擬從搜索結(jié)果中刪除新聞服務(wù)

- 關(guān)注細分群體 平安養(yǎng)老險推出“暖心賠”服務(wù)

- 微軟收購Nuance交易正式被展開調(diào)查

- 熱烈祝賀莆田市百臺AED投放暨紅十字應(yīng)急救護培訓(xùn)基地揭牌儀式順利舉行

- 法國唯一在建核電站弗拉芒維爾核電站反應(yīng)堆推遲啟動

- 《中國統(tǒng)計年鑒2021》:5個省會人均存款超10萬

- 測試快遞服務(wù)“音尊達”!抖音布局產(chǎn)地倉業(yè)務(wù)

- z時代鐘愛的銀聯(lián)食神會員,如何引領(lǐng)消費新趨勢?

- 合眾新能源汽車有限公司申請注冊多項商標(biāo)

- 華夏雙碳能源發(fā)展高峰論壇:國內(nèi)最大碳捕集項目首期或9月投產(chǎn)

- “長津湖”等商標(biāo)搶注事件?國家知識產(chǎn)權(quán)局回應(yīng)

- 報告顯示:僅4.3%的2020屆本科生畢業(yè)半年后月收入過萬

- 恒大汽車恒馳5首車正式下線

- 中國銀行舉辦首屆GBIC高峰論壇 搭建新型開放平臺服務(wù)實體經(jīng)濟

- 部分涉疫車厘子流入河南鶴壁淇濱區(qū) 相關(guān)人員請立即報備

- 快自查!手指出現(xiàn)這樣的情況要當(dāng)心,可能是心臟在“求救”…

- 全國多地發(fā)現(xiàn)進口水果核酸陽性!?陜西緊急提醒

- 應(yīng)對德爾塔和奧密克戎雙重挑戰(zhàn) 全國多地數(shù)措并舉保障居民生活需求

- 陜西1月12日新增6例本土確診病例,詳情公布

- 各項保供穩(wěn)價措施效果持續(xù)顯現(xiàn) 我國PPI進入下行通道

- 號外!蘇州橫涇林渡暖村榮登人民日報

- 世界經(jīng)濟論壇報告提示2022年全球主要風(fēng)險

- 快遞代簽收不能任性而為

- 2021年CPI上漲0.9% 2022年物價走勢如何?

- 第六批國家藥品集采中選結(jié)果于2022年5月實施

- 這份國家規(guī)劃關(guān)系你的“未來派”數(shù)字生活!

- 年度CPI公布:“剪刀差”起起伏伏 全年物價以穩(wěn)為主

- 2022年上半年中小學(xué)教資考試報名開始時間延遲至1月24日

- 培育思政名師、出臺美育方案 北航發(fā)布新時代人才培養(yǎng)計劃白皮書

- “雙減”半年,育人理念有何變化

- “好好的孩子”,怎么就抑郁了

- 設(shè)立警務(wù)室、設(shè)置“護學(xué)崗” 校園安全防護水平全面提升

- 廈門國際銀行廈門分行 攜手下沃社區(qū)開展“關(guān)愛銀齡·情暖下沃”活動

- 人口結(jié)構(gòu)劇變 輔助生殖需求大幅提升!

- 油脂在全球低庫存的驅(qū)動下 食用油價格創(chuàng)歷史新高

- ST通葡發(fā)布預(yù)告:預(yù)計2021年年度凈利潤300萬元至450萬元

- 工信部:將全力以赴維護汽車工業(yè)平穩(wěn)健康運行

- TYT泰永長征助力中老鐵路全線開通運營

- 美國正在經(jīng)歷10多年來最嚴重的供血危機

- 《FOF投資行為白皮書》:首次對FOF基金客群投資心理開展深入調(diào)研

- 挪用440萬公款不退還?原鄲城縣農(nóng)信社客戶經(jīng)理被判17年

- 女柜員挪走502萬公款 退賠310萬后依舊逃不了法律的制裁

- 偽造存單挪用寺院750萬 9名責(zé)任人同被罰...

- 西藏湖北雨雪強勁 冷空氣“接二連三”擾北方

- 我國實現(xiàn)三億人參與冰雪運動總體目標(biāo)

- 河南:發(fā)放4600張通行證 保障生活物資供應(yīng)充足

- 熱門中概股周三普遍收高 怪獸充電漲超16%

- 國家郵政局:確保寄往北京、張家口等地快件絕對安全

- 專家解讀青海門源5.2級強余震:正常起伏活動

- 道瓊斯指數(shù)上漲39.42點,漲幅0.11%報36291.44點

- 2021年對標(biāo)普500指數(shù)成份股公司每股收益的預(yù)估躍升24%

- 美國12月消費者通脹數(shù)據(jù)高于預(yù)期 國債收益率下降令金價得到支撐

- 西德克薩斯中質(zhì)原油上漲1.42美元 原油集體收漲創(chuàng)兩個月新高

- 美國12月份的預(yù)算赤字減少了85%至210億美元

- 寶馬擊敗梅賽德斯-奔馳 自2015年以來首次奪得豪華車銷量冠軍

- 全球最大債券市場正在步入后疫情時代

- 中國和美國在食品雜貨總體銷售額方面居世界首位

- 美國消費者價格去年創(chuàng)下近40年來最大升幅

- 全球半導(dǎo)體短缺 嚴重影響大眾汽車生產(chǎn)

- “數(shù)”看2021年知識產(chǎn)權(quán)“含金量”

- 農(nóng)發(fā)行發(fā)放服務(wù)縣城補短板信貸資金208億元

- 此繁榮非彼繁榮 新發(fā)基金開門紅怎么沒了?

- 世界經(jīng)濟論壇:全球?qū)<覍κ澜缜熬氨硎緭?dān)憂

- 資金持續(xù)涌入港股科技主題ETF

- 數(shù)字化轉(zhuǎn)型新方向 銀行遇上元宇宙能否擦出火花?

- 百億私募汐泰旗下產(chǎn)品單周凈值大跌6.4% 公司“深感抱歉”,回應(yīng)為何跌

- “PMVDN”元宇宙新勢力崛起

- 深圳德富萊大力推進智能制造業(yè),以機器實現(xiàn)協(xié)調(diào)生產(chǎn)

- “百花迎春——中國文學(xué)藝術(shù)界2022春節(jié)大聯(lián)歡”在北京錄制完成

- 沒有劇本,和小朋友們一起“玩”出故事

- 層出不窮,冬奧題材文藝作品如何有新意?

- 辭舊迎新!京演集團新春賀歲演出季好戲連臺

- BBC耗時4年再度推出聚焦植物世界的紀(jì)錄片《綠色星球》

- 北京環(huán)宇:《德云社辛丑年封箱相聲專場演出》開演時間另行通知

- 漠河縣一經(jīng)銷公司申請注冊“漠河舞廳”商標(biāo)

- 火車兒童票擬打破“身高論票價” 國家鐵路局:擬修改火車兒童票優(yōu)惠條件

- 云南昨日新增無癥狀感染者7例,其中本土1例

- 大連市1例陽性感染者屬于奧密克戎變異株

- 天津暫停實施機動車尾號限行及外埠、區(qū)域號牌機動車高峰限行措施

- 大連陽性感染者與天津—河南安陽關(guān)聯(lián)疫情新冠病毒高度同源

- 江秋蓮正進行的9場訴訟:要讓污蔑江歌的人受到法律制裁

- 多位央視主播和前同事在八寶山送別趙赫

- 春節(jié)檔的電影火熱 為何這個票房如此慘淡?

- 時代峰峻申請注冊的多個“時代少年團”商標(biāo)狀態(tài)變更為等待駁回復(fù)審

- 郭凱敏聲情并茂塑造楷模感人形象

- 王雷:從看客到掌柜用了21年

- 《狙擊手》發(fā)導(dǎo)演特輯 張藝謀講述創(chuàng)作初衷

- 《一江春水》導(dǎo)演:電影中有我的掙扎

- 正陽橋鎮(zhèn)水獸的由來

- 月盛齋與前門之緣

- 四川丹巴境內(nèi)關(guān)州電站出現(xiàn)透水事故

- 深圳新增病例活動軌跡公布 涉4個區(qū)、3條地鐵、3路公交

- 國家體育館冬奧冰球場館開啟制冰

- 國家統(tǒng)計局:2021年12月CPI同比上漲1.5%

- 天津疫情在元旦小長假期間已存在

- 有肉有果蔬 寧波30元抗疫套餐火了

- 國臺辦:只有鏟除“臺獨”禍根,臺灣同胞才能真正過上好日子

- 截至2021年底我國國內(nèi)企業(yè)有效發(fā)明專利達190.8萬件

- 2月1日起 鄱陽湖、贛江、撫河等區(qū)域禁止垂釣

- 河南本輪疫情單日新增首次破百 深圳一家五口確診

- 河北武邑通報“武羅學(xué)校教師體罰學(xué)生”事件 涉事教師被解聘

- 海南去年創(chuàng)業(yè)投資資產(chǎn)規(guī)模達22.6億元

- 用青春與奉獻書寫忠誠——2021“最美基層民警”群像(上)

- 筑銅墻鐵壁 護國泰民安 ——2021“最美基層民警”群像(下)

- 新冠病毒不斷變異,接種疫苗還有效嗎?最新疫苗Q&A

- 新華全媒+|我在這里挺好的——探訪河南安陽育才中學(xué)師生“隔離點”

- 湖南省安委辦約談華菱集團下屬企業(yè) 對兩起事故掛牌督辦

- 中國地震局迅速開展青海海北州門源縣5.2級地震應(yīng)急處置工作

- 視聯(lián)動力視聯(lián)網(wǎng)助力海南省基層醫(yī)療信息化建設(shè)

- 新年,戍邊英雄陳紅軍有了“全家福”

- 節(jié)前看消費 | 安徽:手寫春聯(lián)寄情懷 臘月豆腐年味足

- 節(jié)前看消費 | 廣西南寧:年貨市場“虎”當(dāng)家 銷量喜人年味足

- 節(jié)前看消費 | 貴州大方:釀甜酒熏臘肉 傳統(tǒng)視頻迎新年

- 12年!100萬碗粥!

- default導(dǎo)入導(dǎo)出default import/export的方法是什么?

- 如何解決Incorrect datetime value: '0000-00-00 00:00:00' 報錯問題

- 歐鉑佳打造三張核心名片,勇攀2022新高峰,邁進新征程

- javascript有l(wèi)ist類型嗎 list是什么意思?

- javascript單行注釋是什么?JavaScript怎樣注釋掉某行代碼

- javascript是什么?javascript隱藏option選項的方法

- 恒易貸:元宇宙發(fā)力泛娛樂

- KEEPS科普森賦能新零售,以消費者需求為導(dǎo)向

- 人保大病醫(yī)療保險怎么理賠 人保大病保險有哪些

- 蘭州銀行分析 001227蘭州銀行股票上市股價分析

- 太平洋保險怎么樣?太平洋保險的銀發(fā)安康保什么

- 炒股年收益50%算高手嗎?20%~30%算高手嗎?

- 股票投資風(fēng)險大不大?股票投資投多少錢較好?

- 應(yīng)對“白色污染”,我們應(yīng)當(dāng)塑戰(zhàn)塑決

- 消息人士透露:波普與哈雷爾中場休息時拳腳相向

- 英格拉姆3分絕殺 鵜鶘以128-125擊敗森林狼

營業(yè)執(zhí)照公示信息

營業(yè)執(zhí)照公示信息