踢貓效應是什么意思?踢貓效應是什么梗?

“踢貓效應” 是心理學領域的一個經典概念,并非網絡梗,而是描述一種典型的情緒傳導連鎖反應。以下從定義、來源、表現及啟示等方面詳細說明:

一、定義:情緒的惡性循環傳導

指對弱于自己或者等級低于自己的對象發泄不滿情緒,而產生的連鎖反應。其本質是將負面情緒通過 “轉移對象” 的方式層層傳遞,最終由最弱勢的個體承受。

二、來源:經典心理學案例與寓言

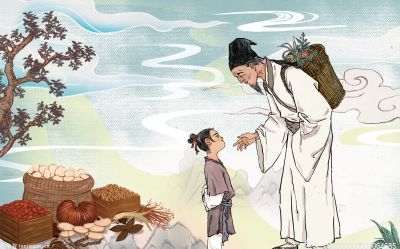

起源故事:

相傳一位父親在公司受到了老板的批評,帶著怒氣回家后,看到孩子在沙發上跳來跳去,便將孩子訓斥了一頓。孩子心里委屈,轉而踢了旁邊打滾的貓。貓受驚后竄到街上,正好一輛卡車駛來,司機為了避讓貓,卻撞傷了路邊的行人。

心理學理論支撐:

該效應由美國心理學家提出,用于解釋人類情緒的 “轉移性宣泄” 行為 —— 當人遭受挫折或壓力時,若無法直接對引發問題的對象發泄,就會將情緒轉移到比自己更弱小的對象身上,形成 “強者欺弱者” 的惡性循環。

三、現實表現:生活中的踢貓效應案例

| 場景 | 情緒傳導鏈條 |

|---|---|

| 職場場景 | 上司因業績壓力訓斥中層管理者 → 中層管理者向基層員工發火 → 員工回家對伴侶抱怨 → 伴侶責罵孩子 |

| 家庭場景 | 母親因瑣事與父親爭吵 → 父親將怒火發泄到孩子身上 → 孩子欺負寵物或玩具 |

| 社會事件 | 公眾因社會問題產生焦慮 → 通過網絡對無關群體(如弱勢群體、虛擬對象)進行語言攻擊 |

四、效應本質:負面情緒的 “弱者轉嫁” 邏輯

核心原因:人們在面對權力、地位等不對等關系時,傾向于選擇 “安全” 的發泄對象(即不會對自己造成威脅的人或事物),以緩解內心的壓力。

危害:

對承受者:可能導致心理創傷、情緒壓抑,甚至引發自卑、攻擊性等負面行為;

對社會:加劇群體間的矛盾,形成 “情緒暴力” 的擴散,如網絡暴力、校園欺凌等現象,本質上也可能是踢貓效應的延伸。

五、啟示:如何打破踢貓效應?

自我覺察與情緒管理:

當意識到自己處于憤怒或壓力狀態時,先暫停行動,通過深呼吸、運動等方式冷靜下來,避免沖動下轉移情緒。

阻斷傳導鏈條:

若成為情緒傳導的中間環節(如被上司批評),嘗試以理性溝通而非發泄的方式解決問題,例如對上司說:“我理解您的要求,能否一起梳理一下工作難點?”

建立正向宣泄渠道:

培養興趣愛好(如繪畫、跑步)、向信任的人傾訴,或通過心理咨詢等方式,將負面情緒轉化為建設性的能量。

總結

“踢貓效應” 揭示了人類情緒傳遞的非理性一面,其意義在于提醒人們:負面情緒的轉嫁看似緩解了當下的壓力,卻會對他人和社會造成隱性傷害。打破這一循環的關鍵,在于學會對自己的情緒負責,以理性和同理心替代暴力傳導。

關鍵詞: 踢貓效應是什么意思

營業執照公示信息

營業執照公示信息