“洋豬”入侵 種豬問題已經不只是豬的問題

在今年兩會召開前夕,央視財經推出了大型紀錄片《種子 種子》,其中第六集《決勝種源》,將目光鎖定到養豬產業,里面提到了一個關鍵詞——豬芯片。果不其然,國內自研豬芯片量產這一話題迅速引發關注,登上微博熱搜。

什么是豬芯片?

紀錄片中的“豬芯片”是由吳珍芳教授帶領團隊耗時四年研發出的基因組選擇專用PorcineWens55K芯片,是國內首款規模化應用于企業現場育種的自主設計芯片,一舉打破國外基因芯片的壟斷,實現基因組育種技術的自主創新。

這款基因芯片類似豬的身份證,里面有384個小格子,每一個小格子上裝著一頭種豬到底優不優質的基因密碼,小豬剛出生,就可以判定將來長得快不快,肉好不好吃。

但其實,“豬芯片”業內更普遍指的是種豬,最開始由新希望董事長劉永好提出,他認為養種豬就是做豬的芯片,誰能掌握它,就能從上游制約著整個生豬養殖產業。從這個角度看,把種豬與芯片相提并論毫不夸張。

中國是世界最大的豬肉消費國和生豬生產國,平均每年要吃掉7億頭豬,全世界一半的豬養在中國。

2021年隨著豬瘟的減弱以及國家政策的支持,我國生豬存欄量達到4.49億頭,較2020年增加了0.4億頭,同比增長10.51%。

我國能繁殖母豬存欄量較2020年增加了1022萬頭,達到4329萬頭,同比增長30.90%。

隨著全國生豬存欄量特別是能繁育母豬存欄量的增長,我國生豬的出欄量大幅增長。2021年我國生豬出欄量較2020年增加了1.44億頭,達到6.71億頭,同比增長27.3%。

然而,我國生豬產業快速增長的背后,有一個不容忽視的問題:市場上的生豬,高達九成都是引進品種。

要知道,半導體產業由于高技術門檻、發展起步晚等因素被國外卡脖子,無可厚非。但是,中國人對豬的馴化歷史長達數千年,為什么也會被卡脖子?

“洋豬”入侵

本土豬在中華大地繁衍生息數千年,新石器時代的中國古人就開始將野豬馴化為更為溫馴的家豬,并且總結出了“選種+閹割”的養殖技術,選配出最為優質的豬源。

最終,逐漸形成了以浙江金華豬、四川榮昌豬、江蘇太湖豬及湖南寧鄉豬“四大名豬”為首的88個地方種豬。金華豬制作的火腿蜚聲中外,榮昌豬肉質鮮嫩,太湖豬五花分明,寧鄉豬肉味鮮美……這些都是記憶中的“肉味”。

然而,中國用了數千年才扎好的豬圈,卻在幾十年間變得“面目全非”。

三十年前,為了滿足溫飽的需求,人們開始看向養豬產業,并且注意到國外優質種豬,如美國杜洛克豬、丹麥長白豬、英國大約克夏豬。

對比本土豬,洋種豬優勢太明顯:

首先,本土豬瘦肉率低。本土豬肥膘多瘦肉少,這在過去極度缺乏油水的貧苦年代是好事,但如今生活水平提高,消費需求轉變,人們更愛吃瘦肉。數據顯示,本土豬的瘦肉率只有40%,而洋種豬卻可以達到65%左右,這意味著洋種豬更有市場、銷路更好。

其次,本土豬生長周期更長。一般來說,本土豬需要飼養一年才能出欄,而洋種豬只需5、6個月就能出欄。同樣的時間,本土豬只夠養一批,洋種豬能養2批,誰的投資回報效率高一目了然。

再者,土本豬飼養成本更高。本土豬吃4-6斤飼料漲一斤肉,洋種豬吃3斤飼料就能漲一斤肉,這也意味著飼養本土豬的成本更高。

最后,土本豬經濟效益低。據四川省畜科院評估,改良選育的“洋豬”每頭比國內現有普通育肥豬多賺130元左右。

這些因素疊加之下,養本土豬是一門“虧本生意”,逐漸被市場拋棄,轉而紛紛引進洋種豬,并且越來越依賴洋種豬。

但這無異于飲鴆止渴。洋種豬最大的缺點是繁殖3-5年后出現品種退化,需要引進新一代,于是,陷入了“引進-退化-再引進-再退化”的惡性循環,種豬市場成了洋種豬的天下。

從90年代開始,中國開始陸續進口種豬,或者種豬精液。數據顯示,從1994年到2007年,我國本土種豬市場占有率從90%跌到只有2%。

一些本土豬的品種甚至出現了滅絕的跡象,據2008年全國第二次家畜禽遺傳資源調查顯示,中國特有的88種地方豬種里,有85%左右存欄數量急劇下降,其中31個品種處于瀕危狀態和瀕臨滅絕,比大熊貓(易危)還珍貴。

直到現在,我國生豬養殖環節超97%豬種為進口種豬。海關總署數據顯示,2021年前三季度,中國從國外引進種豬24460頭,同比增加59%,為歷史最高水平;進口來源國中,美國占比為37%,丹麥占比為33%,法國占比為26%,英國占比為4%。

而依賴引進國外種豬,導致本土種豬培育停滯不前,國內種豬行業被國際玩家把持,英國PIC、荷蘭Hypor等國際專業育種企業瓜分掉大客戶,國內本土公司只能靠合資來搶小客戶,一部分豬企如溫氏股份、牧原股份、正邦科技走上了內部育種、自產自銷。

中國本土種豬想打破這種局面沒那么容易。2018年開年2個多月時間,5筆中資海外并購交易因美國外國投資委員會(CFIUS)審查而告吹,除了備受矚目的芯片,一筆收購美國育種公司的交易竟然也被否決了。

可見,種豬的重要程度,堪比芯片!

但是,中國人的“豬肉自由”,豈能被他人扼住喉嚨?

“種豬保衛戰”打響

失去的三十年,導致行業停滯不前。種豬繁育投入成本巨大、動輒十幾億、技術落后、時不時添亂的豬瘟疫情,讓小廠參與育種心有余而力不足、大廠陷入豬周期循環圈有力無心。

但當人們對肉類的需求從簡單的吃飽上升到追求美味的階段,源自本土的土豬肉開始成為市場新的驅動力。這種驅動力,也給企業培育本土種豬帶來希望。尤其是中國本土豬具備“肉質特性和抗逆性”,不但可以滿足國內市場需求,有朝一日,還能走向國際。

但復興本土豬的關鍵,是種豬要把握在自己手里,這一點,無論是國家,還是豬企都意識到了。

截至2020年12月31日,我國各地共建設了92個國家生豬核心育種場、4家全國生豬遺傳改良計劃種公豬站,在全國范圍內劃定了37個地方豬種保護區。其中包括寧鄉豬、榮昌豬和藏豬等3個國家級保護區,以及太湖豬、民豬、黃淮海黑豬等豬遺傳資源保種場35個。

而對培育本土種豬的問題上,國家的重視性,從這幾年的“中央一號文件”,可見一斑。2019年只是籠統表示要提高生物育種;2020年主要是保障豬肉供給,尚未提及育種;2021年明確提出“打好種業翻身仗”;2022年進一步提出大力推進種源等農業關鍵核心技術攻關。

國家大力支撐下,企業也在不斷尋求創新,打破對洋豬的習慣性依賴。在文章開頭提到的央視紀錄片中,吳珍芳教授還是溫氏股份首席運營官、中芯種業董事長、溫氏研究院院長。

溫氏股份作為生豬養殖龍頭企業,育種科技實力雄厚,2019年以牽頭單位承擔國家優質瘦肉型豬聯合攻關任務,啟動優質大黑豬母本新品種選育工作,創新培育出2個國家種豬新品種(配套系)。

此次自主創新的“豬芯片”,利用基因芯片中的基因測定加快種豬的選擇效率,提高遺傳改良的效率,對于長期進口“豬芯片”的我國來說意義非凡。

與此同時,越來越多的企業開始高科技養豬,喂飼料交給機器,豬懷孕要照B超,連豬交配過多少次之類的信息,都要上傳到云端。

牧原股份的智能豬舍高達6層樓,種豬有專門的樓層,每一頭豬都享受著30多款智能機器的服務,呼吸的空氣,質量只比ICU低一個級別。

互聯網公司憑借技術優勢紛紛進軍這個傳統行業,網易的味央豬“不剪牙、不斷尾、蹲馬桶、玩玩具、聽音樂”;阿里云首創AI養豬,通過圖像識別技術,為每一頭豬建立檔案;京東農牧依托數據技術、AI和IoT等技術,一頭豬可提前5-8天出欄。

可見,種豬問題,已經不只是豬的問題。

歷經荒蕪才能抵達繁華,中國發展的每一步,都是一路披荊斬棘。從半導體到養豬,看似南轅北轍的產業,但背后所折射的底層邏輯卻是一致的。糧食安全一直都是國家安全的重要基礎,中國人的飯碗要牢牢端在自己手里,只有自身掌握核心技術,才能任何時候不受限于人,才能建立起真正的產業鏈。

對于養豬產業來說,在經歷了三十年的種豬保衛戰,已經給予了我們足夠的教訓,在新的一輪種豬保衛戰上,需要越來越多的豬企站出來,參與到產業變革當中去,才能上下一體,同心協力,打好這場“保衛戰”。

相關閱讀

-

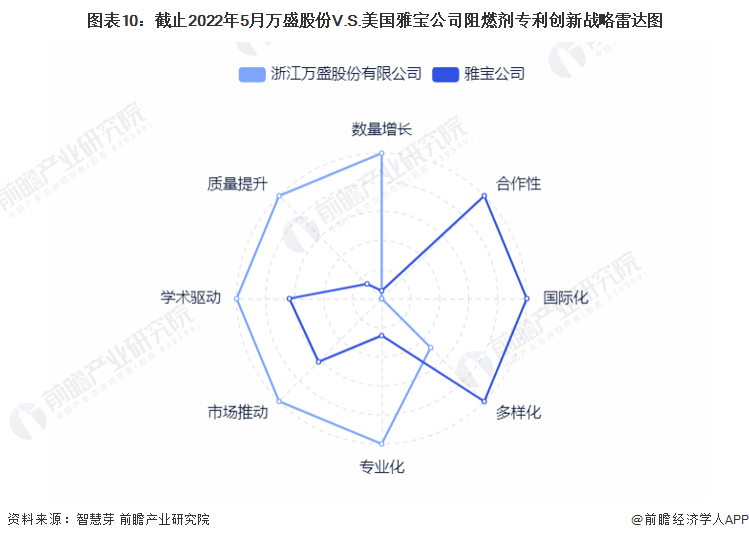

萬盛股份VS美國雅寶-阻燃劑專利市場價值對比:美國雅寶公司專利市場價值更高

1、全球阻燃劑市場競爭情況:萬盛股份和美國雅寶公司分別為國內外阻燃劑行業龍頭全球阻燃劑主要供應商分...

2022-10-17 -

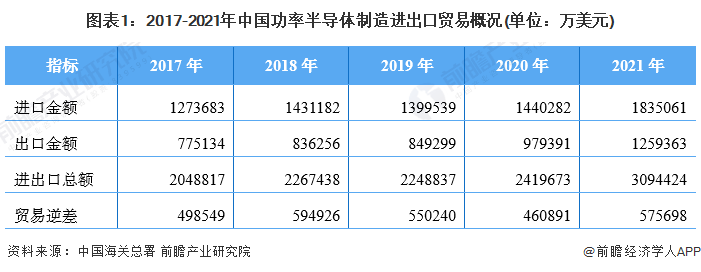

中國功率半導體產品進出口結構相似:“耗散功率≥1瓦的晶體管”進出口份額均接近50%

1、中國功率半導體產業進出口總額持續增長,貿易逆差波動變化近年來,我國功率半導體制造進出口貿易情況...

2022-10-17 -

中國鐵路機車車輛及動車組制造行業市場份額分析:中國中車占據行業絕對領先地位

1、中國鐵路機車車輛及動車組制造行業區域競爭:遼寧省鐵路機車產量位居全國榜首2021年1-12月全國前七省...

2022-10-17 -

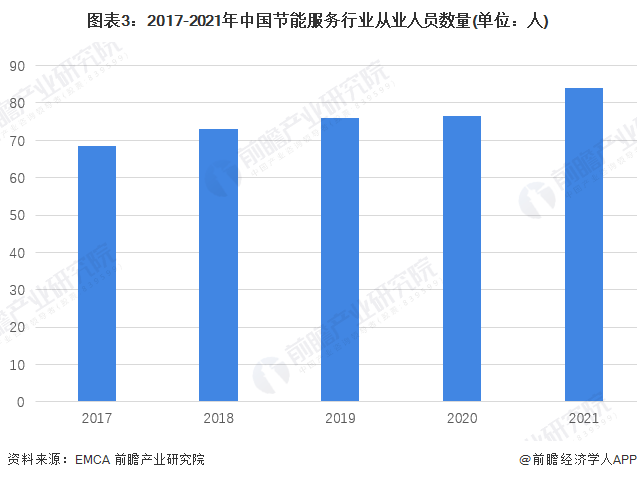

中國節能服務企業數量持續增長 2021年中國節能服務總產值超6000億元

1、2021年中國節能服務總產值超6000億元2017-2021年中國節能服務行業總產值持續上升,2021年超過6000億...

2022-10-17 -

新動態:農發行郁南縣支行 成功投放1500萬元農發基礎設施基金助力水利建設

農村金融時報-廣東訊(通訊員鐘睿燁,陳德欽)近日,農發行廣東省郁南縣支行投放農發基礎設施基金1500萬...

2022-11-10 -

信用卡停息掛賬產生的手續費多不多?銀行的停息掛賬個性化分期方針是怎樣的?

信用卡停息掛賬產生的手續費信用卡辦理停息掛賬的手續費會根據銀行不同的規定而有所不同,但大部分銀行手...

2022-11-10 -

-

蘋果怎么沒有iphone9 蘋果沒有iphone9原因

蘋果為什么沒有iphone9?相信小伙伴們一定很好奇,蘋果新品發布會上iPhonex也就是iPhone10,下面小編為大...

2022-11-10 -

收盤:創業板指跌1.76% Web3.0概念火熱3熱點聚焦

11月10日訊,截至收盤,滬指跌0 39%,報收3036 13點;深成指跌1 33%,報收10908 55點;創業板指跌1...

2022-11-10 -

SCSI是什么意思 SCSI的解釋2環球今日訊

小型計算機系統接口(英語:SmallComputerSystemInterface;簡寫:SCSI),一種用于計算機和智能設備之間(...

2022-11-10 -

全球熱頭條丨2021年1月青島無錫濟南東莞資金總量情況,其中濟南排第一

2021年1月青島無錫濟南東莞資金總量(金融存款)情況2020年1月,濟南資金總量(金融存款)為21491億元,...

2022-11-10 -

2021年1月18城資金總量情況,其中寧波增長排第三1觀熱點

2021年1月18城資金總量(金融存款)情況2021年1月,收集18城資金總量收入情況,分享給大家。上海、深圳...

2022-11-10 -

全球熱訊:榮耀Magic Vs官宣23日發布 更大更輕續航更長

榮耀官方宣布將于23日發布折疊屏新機榮耀MagicVs,新機主打輕薄和長續航,處理器為新一代驍龍8+,這款機...

2022-11-10 -

iPhone6 Plus什么配置參數?iPhone6 Plus標配有什么?

iPhone6Plus什么配置參數?iPhone6Plus采用5 5英寸LCD屏幕,內置了1920×1080的分辨率,采用了一顆800...

2022-11-10 -

世界互聯網大會藍皮書:2021年中國數字經濟規模達45.5萬億元0全球速看

本文轉自【新華社】;《世界互聯網發展報告2022》和《中國互聯網發展報告2022》藍皮書11月9日在2022年世...

2022-11-10

營業執照公示信息

營業執照公示信息