2020-12-04 10:16:16

來源:壹點網

贛發繡是一種以發為線去刺繡的藝術,繡品秀美,栩栩如生,全球僅此一家。2010年,江西省政府將其納入江西省非物質文化保護遺產名錄。

提起刺繡,或許很多人想到的是,用繡針引著絲線在織物上繡出精美的圖案。而贛發繡,則是以頭發代替絲線,“畫出”惟妙惟肖的山水風景和人物肖像,令人稱奇。

發繡是我國特有的民間傳統工藝品種之一,最早起源于唐朝上元年間,是以頭發絲為原料,結合繪畫與刺繡制作的藝術品,剛開始是為了表達對佛祖的虔誠,發展到元明時期題材逐漸廣泛,發繡大都是國家收藏珍品或外交禮品。

說到中國的繡品,蘇繡、湘繡、粵繡、蜀繡這四大名繡是人們所熟知的。但其實,贛繡也有著悠久的歷史和鮮明的特色,其中的發繡以卓越的工藝令人嘆為觀止。

發繡,顧名思義,就是以發絲為線繡制作品。早在500多年前,江西南昌寧王府中的婁妃就用發絲繡制字畫,成為贛發繡第一代傳承人。經過數百年的傳承,贛發繡得到了充分發展,不僅顏色豐富、針法選擇性廣,實用價值也非常高。2010年,贛發繡被列入江西省非物質文化遺產保護名錄。

用頭發作絲線

明代婁妃是贛發繡“第一人”

說到贛發繡,現今滕王閣主閣三樓中間就豎立著一座發繡屏風。屏風上的人物、花鳥色澤鮮明、栩栩如生。江西省“非遺”研究專家萬葉告訴記者,發繡其實在唐代就已起源,但由于古人非常珍愛自己的頭發,發繡作品十分難得。

贛發繡則源于明代,是在贛繡的基礎上發展起來的。記者在采訪中了解到,贛發繡的起源與大名鼎鼎的婁妃有密切關系。婁妃原名婁素珍,江西廣信府(今江西省上饒市信州區)人,明代詩人、書法家。她是明太祖朱元璋第十六子朱權五世孫寧王朱宸濠的嫡配妻子,也是明代大儒、著名理學家婁諒的孫女。

婁妃的丈夫朱宸濠曾特意派人前往江蘇蘇州,把素有“江南四大才子”之稱的唐伯虎請來南昌做婁妃的老師。唐伯虎詩、書、畫樣樣稱絕,婁妃在他的指導下,詩、書、畫也造詣頗高,引得江南文人學士因傾慕婁妃的才藝而紛紛聚集到寧王府。一時間,南昌百花洲畔文才薈萃,他們撫琴作畫,對弈吟詩,一派文風興盛之勢。

據介紹,當年婁妃身邊有4名丫鬟,天天為她梳妝打扮。每次幫她梳頭時,丫鬟們都會用盒子裝好她掉落的發絲,并在閑暇之余把這些發絲連接成線,用于刺繡。

在清代朱欒撰著的《江城舊事》中有過這樣的記載,婁妃曾以秀發作筆,寫下“屏翰”(《詩經》中有這樣的句子:“價人維藩,大師維垣。大邦維屏,大宗維翰。”后以“屏翰”喻指國家重臣)二字,勉勵當時的江西官員牢記自身職責,肩負起為國為民的重擔。

婁妃去世后,其貼身丫環杏花回到安義縣石鼻鄉,用所收集的婁妃發絲繡制了一幅婁妃像。此后,贛發繡開始走向民間。

江西省南昌市東湖區贛發繡是以發絲為線在布織物上進行刺繡的一種具有贛鄱地域特色的民間手工刺繡藝術,起源于明朝正德年間,傳承至今已有560多年。贛發繡第17代傳承人陶永紅繼承傳統不斷創新,改良了24道流程、62道工序、24套大針法、20套小針法,研制出“渦紋針法”和染發技術,將單一的“墨繡”拓展為“彩發繡”,將贛發繡推至一個新的高度。

贛發繡第十七代傳承人陶永紅:1964年出生于江西南昌,第四批省級非物質文化遺產項目贛發繡代表性傳承人。八歲跟隨母親學習贛發繡技藝,96年在蘇州學習并掌握雙面繡技法,推陳出新,開發出胎發繡、真皮發繡等,研制出“渦紋針法”和染發技術,增加了發繡的表現力,將“墨繡”拓展為“彩發繡”,將贛發繡推至一個新的高度。且改底料真絲為膠制真絲,從而創造了“全球唯一的可以用水浸泡的繡品”。

陶永紅于2004年成立了南昌永紅贛繡發展有限公司,2016年成立南昌市贛發繡文化傳媒有限公司。并于2006年遵從時任江西省委書記孟建柱提出“一定闖出贛繡品牌”囑咐,而成為贛繡品牌創始人。

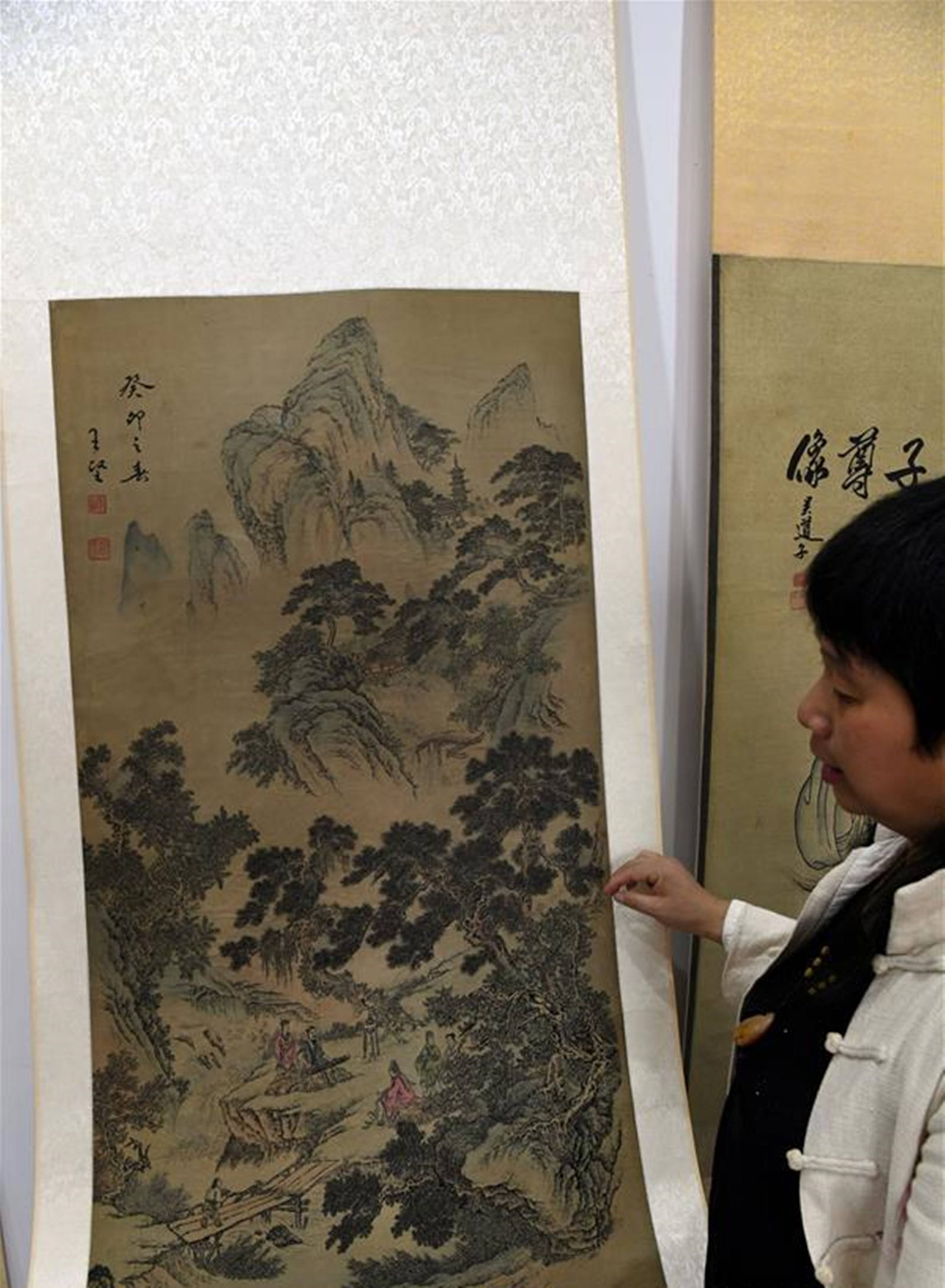

先后從婺源、流坑等地收集宋朝至文革時期民間手繡工藝品,驗證了贛繡在宋朝時期的技藝及文化,已整理出《贛繡》、《贛繡的起源》2本書籍。并榮獲南昌市政府頒發的"“首屆洪成工匠”、“最美基層文化工作者”、“2018 江西中華人物獎”、“中國婚禮業非物質文化遺產傳承人”、“2018公益貢獻個人獎”、"五一勞動獎章""五一巾幗獎"十大創業標兵""南昌市第二批直接聯系人才"等多項榮譽。被中華文化促進會創意中心聘為專家委員,任南昌市婦女手工業協會會長、南昌市服裝行業商會副會長、南昌市女企業家協會副會長,全國手工業協會理事。2018年發繡《唐寅作品》被收藏至北京工藝美術博物館內。

獲獎作品:

作品《齊白石》、《八大山人系列》于2000年、2003年兩次獲得杭州西湖博覽會中國工藝美術大師作品暨工藝美術精品博覽會金獎,

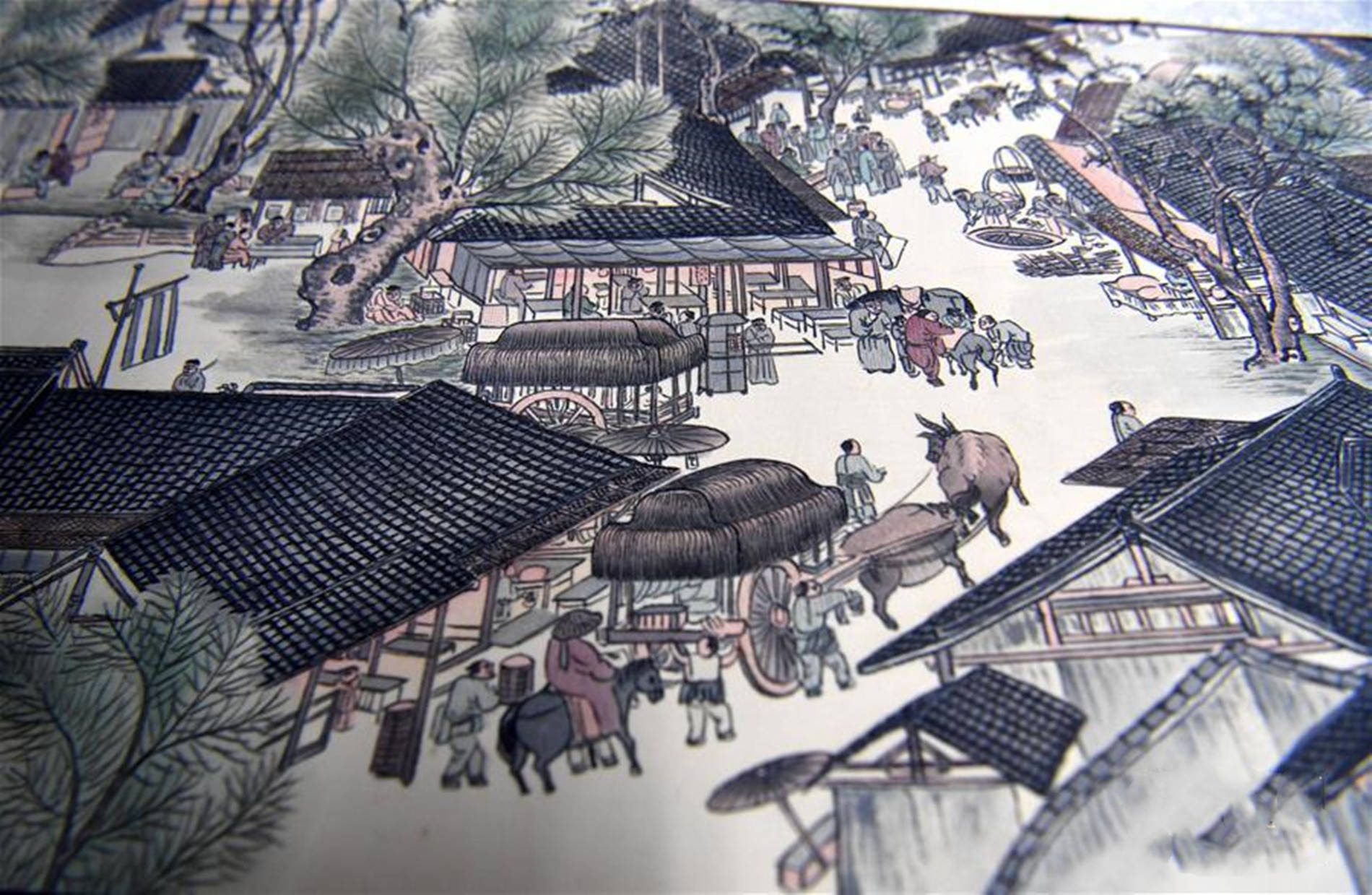

作品《清明上河圖》獲全國首屆非遺產品優秀獎,

作品《齊白石肖像》,唐寅《蜀鄉風情》2012年獲第十三屆名優產品優秀獎,

作品《百蝶圖》2015年獲首屆中國(濰坊)民間藝術博覽會金獎,

陶永紅創作的10米長卷《清明上河圖》

陶永紅在宣紙上創作的贛發繡作品

陶永紅:彩色發繡《清明上河圖》

陶永紅:百蝶圖(彩發滿繡)

近幾年來,陶永紅的作品頻頻出現在各大博覽會上,不少作品都在博覽會上獲獎。這些榮譽背后,凝結了陶永紅幾十年的汗水,每一個日日夜夜,陶永紅都與發絲作伴。她的雙手總是五彩斑斕,她的脖子總是酸痛不已。這個不善張揚的傳統女性實在不善言辭,她只是一再強調,贛發繡技藝必須要有自己鮮明的特點,要有自己的東西,傳統的精華要繼承,但必須在堅守傳統中創新,賦予作品思想。而這些,除了要學會刺繡技巧,更重要的是不但學習,提高素養,這樣才能賦予作品更多的內涵。

陶永紅八歲便跟著母親學習贛發繡技藝,所以自小對贛發繡有著不一樣的情感。正是這種與生俱來的熱愛,才使陶永紅幾十年如一日,默默耕耘于贛發繡藝術創作中。注重在傳承中創新,推陳出新,將贛發繡推至一個新高度。

華髻結青絲,匠心締神品。在陶永紅的身上,看到的不僅僅是贛發繡技藝的傳承,還有一種精髓和文化的傳承。其中所蘊含的精神,既有珍視手藝、守護技術,還有耐住寂寞、發揚精神,也有精益求精、保有氣節。在陶永紅看來,贛發繡能夠走得更遠,所以她已經有了長遠的規劃。目前,贛發繡已經擁有77項專利,她要讓贛發繡走出江西,走向全世界。

免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。

關鍵詞:

發布于