印度人開車:手勢代替轉向燈

對外國人來說,看印度人開車和停車是一件很奇妙的事,有時候感覺他們簡直像在搞行為藝術。其實,仔細了解一下、耐心體會一番,印度司機“行為藝術”的背后不僅有成文的交通法規,還存在著一套不成文的社會規范和潛規則。

手勢代替轉向燈

在印度不管是開車還是坐車,都是一種刺激的體驗。在路上,各種車輛和行人“奮勇爭先”,還不時有流浪狗、猴子穿街而過,偶爾還能遇到牛在街頭漫步;在耳邊,高高低低的喇叭聲、鈴鐺聲、馬達轟鳴聲,攪得空氣好像都更加灼熱起來。要安全地參與到這種交通中去,有些規則是必須要了解并遵守的。

首先,路權的大小是由“塊頭”決定的。具體說來,就是行人要小心躲著各種車輛,非機動車要注意躲避機動車,三輪車得讓著四輪車,小車要避讓大車。筆者剛到印度買了車上路時,老同事反復提醒一定要躲著“藍色公交”(印度公交車一般刷成藍色),那可是百分之百的馬路殺手。唯一的例外是牛,牛在印度街頭擁有絕對的路權,所有車輛行人見到牛都得繞著走。

其次,往哪兒拐彎是由手勢決定的。在印度,不僅是騎自行車,人們騎摩托車和開汽車的時候也習慣用手勢來溝通。拿汽車來說,印度車輛是右舵左行,司機伸出右手表示要右轉,乘客伸出左手表示左轉。這些都簡單好理解,還有復雜的,比如你開車的時候看到前車有一只手伸出來上下搖擺,你就要仔細分辨了:如果是手心向下按,那就是提醒后車他要向招手這邊變道了,你別超車;如果手心向上抬,那是告訴你可以從招手這邊超車。這些手勢可是印度交通規則中明明白白寫著的,考駕照的時候是需要考的。

也許有人納悶了,既然拐彎靠手勢,那轉向燈干什么用呢?這東西跟后視鏡一樣,對印度的許多車主來說可有可無。即使有轉向燈,司機也不一定用。筆者有一次差點跟突然變道的一輛摩托車發生剮蹭,就指責那車主,結果小伙子根本沒有意識到自己的車有轉向燈,還一臉無辜地解釋說他后座乘客抱著個大口袋,根本騰不出手來打轉彎的手勢。即使印度司機打轉向燈,外國人也不一定明白。在印度時常能看到有車打著右轉向燈卻往左邊閃。筆者請教了印度朋友才了解,原來這是前車示意你可以從右邊超車了,那轉向燈是代替手勢的!

公交不停,上下車靠身手

印度人在乘車的時候也不能閑著,要積極參與到交通行為中。筆者有一次開車快到路口時遇到紅燈,看到一輛小汽車的乘客從左車窗伸出手高舉,豎起食指整個左手不停地順時針轉圈兒。就在筆者迷惑不解之際,就見這車從所有等待右轉和直行的車輛的最左邊兜了個大圈兒繞過去,闖著紅燈調了個頭絕塵而去。

此外,印度車輛的載客人數是由乘客多少決定的。一輛摩托車可以載著夫婦兩人帶著三四個孩子,一輛小轎車塞進一大家子七八口人都是司空見慣的事。更不用說公交車了,交通高峰的時候車門外面掛著五六個人一點兒不影響開車。即便是非高峰期,許多公交車也是不關車門的(有些車就沒有車門),方便乘客隨時跳上跳下。公交車到了站臺的時候,司機一般也不會完全把車停穩,都是緩速滑行而過,要上車的助跑兩步一躍而上,下車的跳下來向前踮幾步緩沖,一切如行云流水般順暢。要知道,很多印度人喜歡穿拖鞋,這些高難度動作可都穿著拖鞋完成的!

仔細觀察會發現,印度公交車的后門并不在前后輪之間,而是位于后輪后面靠近車尾的位置。這一設計非常重要,可以有效避免上下車時發生“技術性失誤”的乘客被后輪軋傷腳。除此之外,萬一有乘客沒抓牢車門掉下來,也會認為是自己的“身手”不好,與公交車司機無關。筆者在印度多年,還沒見過有媒體報道乘客因上下車受傷而找公交車司機麻煩的事。

印度人開車也有“可愛”的一面,那就是在街頭很少看到因車禍而發生口角或者打架的。一般的車輛剮蹭,雙方常常連車都不下,擺擺手就各走各路了。在印度,學車是可以用自家車,請教練坐在副駕駛位置直接上路學的。筆者妻子開始學車的時候,有時會跟別的車發生點小剮蹭,但從沒有被追究過。

泊車小弟用“大挪移”幫你取車

看印度人泊車更是“一絕”。好些停車場根本沒有明確的車位,只要你駕駛技術足夠好,有本事把車停進去,那就是你的車位。在有些繁華地段和商場外面,停的車輛簡直就像碼頭的集裝箱一樣密密麻麻。之所以能做到這樣,是一個潛規則在起作用——大家都不拉手剎,而且擋位放在空擋。如果你的車被后來的車輛結結實實堵在里面了(這情況是很常見的),也不必著急。停車場往往都雇幾個泊車小弟。當你示意要走時,小弟會很快做出判斷,是哪輛車擋住了你的去路,又是哪輛車擋住了那輛車的去路。他們或用手推,或用屁股頂,很麻利地把擋道的車搬積木似的一一挪開。

仔細琢磨,印度的好多事情跟開車一樣,起作用的不僅是成文的交通法規,還有一些需要你去耐心觀察體會的“潛規則”。泊車小弟這事就很典型:印度好些看似一團亂麻的事情卻總有解決之道,猶如一套自洽的解套機制存在于這個社會的毛細血管中。

相關閱讀

-

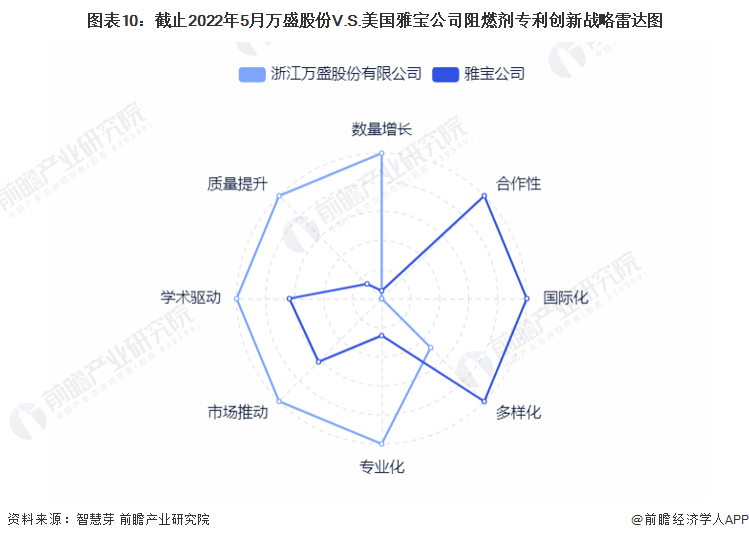

萬盛股份VS美國雅寶-阻燃劑專利市場價值對比:美國雅寶公司專利市場價值更高

1、全球阻燃劑市場競爭情況:萬盛股份和美國雅寶公司分別為國內外阻燃劑行業龍頭全球阻燃劑主要供應商分...

2022-10-17 -

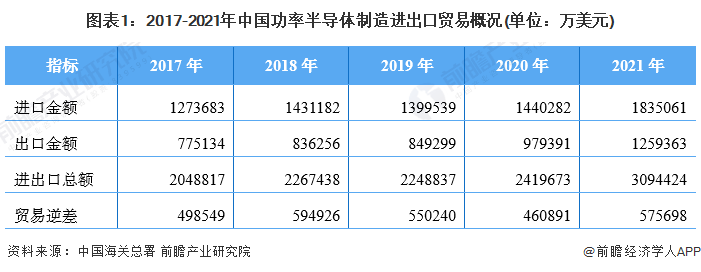

中國功率半導體產品進出口結構相似:“耗散功率≥1瓦的晶體管”進出口份額均接近50%

1、中國功率半導體產業進出口總額持續增長,貿易逆差波動變化近年來,我國功率半導體制造進出口貿易情況...

2022-10-17 -

中國鐵路機車車輛及動車組制造行業市場份額分析:中國中車占據行業絕對領先地位

1、中國鐵路機車車輛及動車組制造行業區域競爭:遼寧省鐵路機車產量位居全國榜首2021年1-12月全國前七省...

2022-10-17 -

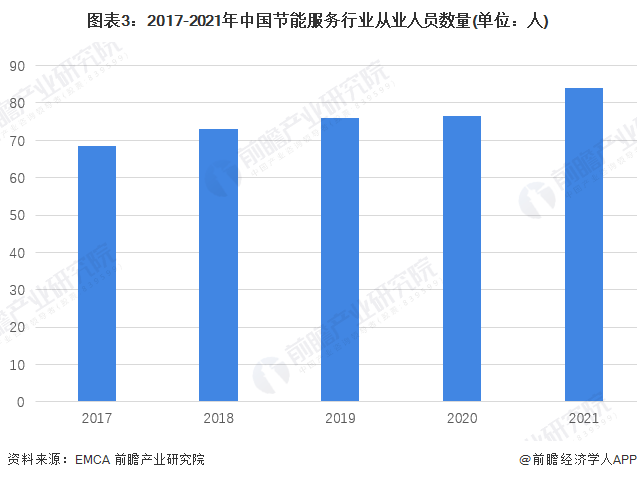

中國節能服務企業數量持續增長 2021年中國節能服務總產值超6000億元

1、2021年中國節能服務總產值超6000億元2017-2021年中國節能服務行業總產值持續上升,2021年超過6000億...

2022-10-17 -

新動態:農發行郁南縣支行 成功投放1500萬元農發基礎設施基金助力水利建設

農村金融時報-廣東訊(通訊員鐘睿燁,陳德欽)近日,農發行廣東省郁南縣支行投放農發基礎設施基金1500萬...

2022-11-10 -

信用卡停息掛賬產生的手續費多不多?銀行的停息掛賬個性化分期方針是怎樣的?

信用卡停息掛賬產生的手續費信用卡辦理停息掛賬的手續費會根據銀行不同的規定而有所不同,但大部分銀行手...

2022-11-10 -

-

蘋果怎么沒有iphone9 蘋果沒有iphone9原因

蘋果為什么沒有iphone9?相信小伙伴們一定很好奇,蘋果新品發布會上iPhonex也就是iPhone10,下面小編為大...

2022-11-10 -

收盤:創業板指跌1.76% Web3.0概念火熱3熱點聚焦

11月10日訊,截至收盤,滬指跌0 39%,報收3036 13點;深成指跌1 33%,報收10908 55點;創業板指跌1...

2022-11-10 -

SCSI是什么意思 SCSI的解釋2環球今日訊

小型計算機系統接口(英語:SmallComputerSystemInterface;簡寫:SCSI),一種用于計算機和智能設備之間(...

2022-11-10 -

全球熱頭條丨2021年1月青島無錫濟南東莞資金總量情況,其中濟南排第一

2021年1月青島無錫濟南東莞資金總量(金融存款)情況2020年1月,濟南資金總量(金融存款)為21491億元,...

2022-11-10 -

2021年1月18城資金總量情況,其中寧波增長排第三1觀熱點

2021年1月18城資金總量(金融存款)情況2021年1月,收集18城資金總量收入情況,分享給大家。上海、深圳...

2022-11-10 -

全球熱訊:榮耀Magic Vs官宣23日發布 更大更輕續航更長

榮耀官方宣布將于23日發布折疊屏新機榮耀MagicVs,新機主打輕薄和長續航,處理器為新一代驍龍8+,這款機...

2022-11-10 -

iPhone6 Plus什么配置參數?iPhone6 Plus標配有什么?

iPhone6Plus什么配置參數?iPhone6Plus采用5 5英寸LCD屏幕,內置了1920×1080的分辨率,采用了一顆800...

2022-11-10 -

世界互聯網大會藍皮書:2021年中國數字經濟規模達45.5萬億元0全球速看

本文轉自【新華社】;《世界互聯網發展報告2022》和《中國互聯網發展報告2022》藍皮書11月9日在2022年世...

2022-11-10 -

三星 Galaxy A54 5G 國行通過 3C 認證:支持 25W 快充

三星即將推出的GalaxyA545G國行版剛剛獲得3C認證,可能會在2023年1月正式發布,比前代機型早兩個月。A54...

2022-11-10 -

excel合并單元格快捷鍵是什么 excel合并單元格快捷鍵需要用哪些方法設置2當前消息

快捷鍵的熟練使用可以幫助我們在工作中提高效率,那么excel合并單元格快捷鍵是什么呢?合并單元格在excel...

2022-11-10

營業執照公示信息

營業執照公示信息