SpaceX 連續4次嘗試把原型機加壓至爆炸

為了給星際飛船測試材料性能,SpaceX 連續4次嘗試把原型機加壓至爆炸,還是未能成功。

北京時間9月22日18時30分,SpaceX 對飛船原型機 SN7.1最近的一次加壓測試宣告中止。來自全球數以十萬計的航天愛好者蹲守在直播間坐等爆炸發生,最終失望而歸。

在此之前,飛船經歷了持續八個半小時的連續加壓,依然穩穩矗立在 SpaceX 飛船工廠的架子上。這已經是 SpaceX 第四次嘗試把原型機加壓至爆炸。

對于星際飛船材料性能的測試而言,未爆炸或許象征著更大的成功。在此之前,SpaceX 對飛船的材料進行了大范圍更換,而近期一系列的測試就是驗證新的不銹鋼材料能夠承受飛船飛行過程中的高壓。在本月14、15日進行的測試中,飛船原型機 SN7.1已經圓滿完成了預期的壓力測試。那之后,SpaceX 嘗試對 SN7.1進行更大壓力的測試,直至其爆炸,以給出飛船的極限能力。

以不銹鋼顛覆航天材料

2019年9月,一場關于星際旅行的發布會在 SpaceX 位于得克薩斯的總部召開,當時最新的原型機 MK1正式亮相,從那時開始,一系列密集的測試展開。

也是從那時開始,到本月初的原型機 SN6進行低空飛行,SpaceX 都采用了301不銹鋼。

目前,SpaceX 正以前所未有的速度大量生產飛船原型機,同時 SpaceX 嘗試在飛船結構材料上進行替換,將原本的301不銹鋼替換成304L 不銹鋼。304L 不銹鋼的碳含量更少,在部分性能上也更好,因此廣泛地用于制作綜合性能(耐腐蝕和可塑性)要求更高的設備和機件。

但這僅是一個理論結果,在星際飛船這樣的大工程上,用實際測試來檢驗材料性能才是王道。因此才有了主動爆破一臺飛船原型機的一幕。

測試成功之后,后續的測試原型機以及最終的 Starship 飛船,都將改用304L 不銹鋼。

馬斯克曾發文表示,Starship 拋棄航天領域更加常用的碳纖維,采用不銹鋼材料制造,這是 SpaceX 又一個另辟蹊徑的做法。

馬斯克作為 SpaceX 的首席“工程師”,在這個重大路線上起著決定性的作用。正是馬斯克的堅持,Starship 用上了不銹鋼——這種日常生活中的普通材料。

這個做法也不難理解,按馬斯克的介紹,碳纖維的價格是每公斤135美元,其中由于裁剪加工的原因,35% 的碳纖維都將成為廢料,因而材料成本達到了每公斤近200美元;而不銹鋼的價格則遠遠低于前者,僅為每公斤3美元,堪比白菜價。

在 Starship 的早期研發中,SpaceX 曾經鎖定一種先進的碳纖維結構,但進展非常緩慢。于是,馬斯克決定用不銹鋼替換碳纖維。這有點反直覺,但 SpaceX 的工程師團隊最終還是被馬斯克說服。

不銹鋼最大的優點在于便宜,且易于制造。但在通常耗資以億計的航天任務中,這兩個優點并沒有多大的吸引力。而阻礙不銹鋼在航天領域應用的重要原因,則是材料本身比較重。在 “斤斤計較” 的航天發射中,每降低一公斤的重量,都意味著荷載能力的提升,意義重大。

更致命的原因,是不銹鋼的材料性質問題。我們知道飛船在高速穿過大氣層時,表層溫度能夠達到上千攝氏度;另一方面,火箭、飛船攜帶的燃料(其中有液氧),溫度卻低至 - 180°C。極端的溫度對航天器材料提出了極端的要求。

高溫問題尚可通過隔熱層進行保護,但多數不銹鋼在低溫情況下會變脆,比如典型的碳鋼,經過液氮冷卻后,用錘子一敲打,會像玻璃一樣變得粉碎。

不銹鋼的這一特性并非不可改變:提升其中的鎳、鉻含量可以大幅提高材料的延展性,即使在零下165攝氏度條件下,鎳鉻含量較高的不銹鋼仍能表現得韌性十足,沒有斷裂的問題。

其實,美國在幾十年前就曾在早期的 Atlas 項目上使用過不銹鋼材料。但當時的缺陷在于,不銹鋼材料太薄,導致支撐性嚴重不足,甚至在自重作用下就會發生坍塌。用馬斯克的話說,當時的不銹鋼就像一個鋼鐵氣球,承受非常小的有效荷載仍然容易坍塌。

而 SpaceX 的做法是,將飛船用的不銹鋼做成雙層結構,中間設計了特殊的微孔,再用特殊的材料像做三明治一樣將不銹鋼粘合起來。這樣首先解決了材料的強度問題,雙層不銹鋼讓艦體強度得以加強,解決了自重坍塌的問題。

不僅如此,不銹鋼之間的微孔能夠在飛船數倍于音速的速度下,慢慢釋放水或燃料,這一過程在飛船飛行中能夠通過蒸發冷卻的原理,降低表面的溫度。

這是一個創新設計。馬斯克表示,雖然不銹鋼不算是最輕的,但已經是最合適的材料選擇,如果再考慮到碳纖維所需要的特殊粘合手段,以及粘合劑本身的重量,采用不銹鋼成了一個更加經濟且成熟的方案。

把工業器件送上太空

不管是301不銹鋼,還是304L 不銹鋼,本質上都是用成熟的工業級原材料替代宇航級原材料,原因只有一個:便宜。實際上,SpaceX 在宇航替代的路上,已經走得相當遠了。

以電子器件為例,宇航級元器件是一種貴族般的存在。國內頭部民營衛星公司九天微星曾發文介紹,航天器中的元器件需要經歷苛刻的環境,除了發射時要禁得住劇烈的抖動和很高的溫度,在繞地球飛行時,航天器還要經歷高達270°C 的溫差。一只二極管只要上天驗證成功,身價可以飆升上百倍甚至上萬倍。

而對于電子器件來說,太空中的輻射可能更加致命,來自太空中的多種粒子都可能引起電子器件的異常,導致計算錯誤,嚴重的甚至可以毀掉整個航天器。

但 SpaceX 出于成本的考量,沒有依賴昂貴的宇航級器件,而是盡量采用工業級元器件。

以過往載人飛船搭載的星載計算機和控制器舉例,單個控制器價格約為500萬元人民幣,一共14個系統,為了追求高可靠性,每個系統1+1備份,一共28個控制器,成本總計約1.4億人民幣!

而 SpaceX 用工業級器件替代,將龍飛船主控芯片的總價降至約2.7萬人民幣。成本相差約5000倍。

那么是如何實現的?據 SpaceX 前火箭總師 John Muratore 透露,龍飛船一共有18個系統,每個系統配置了3塊 X86芯片,單價僅為500元左右。

與此同時,SpaceX 把雙核拆成了兩個單核,分別計算同樣的數據。出于冗余的考量,每個系統配置3塊芯片共6個核做計算。

如果其中1個核的數據和其他5個核不同,那么主控系統會告訴這個核重新啟動,再把其他5個核的數據拷貝給重啟的核,從而達到數據一直同步。周而復始,不讓一個核掉隊,確保計算結果的準確。

事實上,用成熟的工業器件代替傳統的航天器件,已經成為一個成本壓力之下的聰明選擇。SpaceX 如此,其他民營航天公司也是如此。

而如何才能實現更多的替代,同時保證航天器可靠性,對民營航天公司來說已經是航天商業化趨勢下的必然要求。在這一過程中,不斷用實際的測試、飛行任務來驗證器件的可靠性,已是所有民營航天公司的一大必修課。

遠期目標:火星

在大筆投入人才、資金的情況下,SpaceX 正走著一條不斷改進、不斷測試的路線。而支持 SpaceX 這么做的一個重大原因,則是工廠里產能的提升。

馬斯克說,如果你只是想造出一件東西,那可以由工程團隊來完成。但如果數量更多的時候,就必須造出制造機器的機器。這也就是他所說的飛船產線。

事實上,特斯拉的量產經歷讓馬斯克獲得了不少擴大產線的經驗,他將特斯拉產能爬坡時的經驗也放到 Starship 生產線的建設當中。通過挑戰工作安排,SpaceX 的得州工廠開始了7x24小時滿負荷運轉。

要讓這樣一個超大型飛行器脫離地球引力、進入軌道,未來在火星著陸,然后返回地球,馬斯克當然知道這不是一蹴而就的事情。在很長時間里,他都相信,實現這一目標的唯一現實方法是通過反復試驗,不斷接近正確的設計。

“提升產量會解決許多問題,”馬斯克說,“如果生產率高,產品迭代率就高。幾乎所有的技術進展都取決于迭代次數,以及每次迭代之間所取得的進展。只有生產能力足夠強,SpaceX 才能完成更多的迭代,同時在迭代中不斷進步。”

他表示,目前 SpaceX 正試圖打造一支龐大的艦隊,讓火星適合居住,使生命遍布多個行星。要實現這一目標,SpaceX 大概需要造出1000艘飛船,每艘飛船的有效載荷甚至比土星五型更大,更重要的是可以重復使用。

依然靜靜矗立在壓力測試現場、等待下一次爆炸試驗的飛船原型機 SN7.1,也許正是馬斯克邁向這一宏偉計劃的一小步。

相關閱讀

-

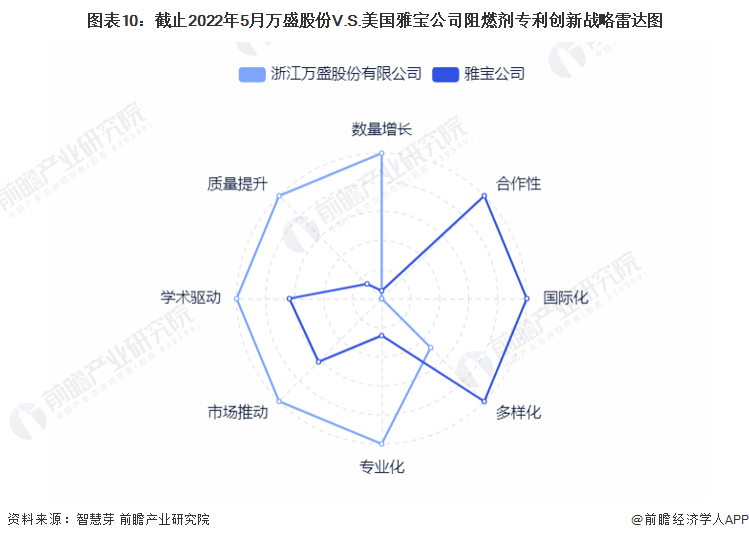

萬盛股份VS美國雅寶-阻燃劑專利市場價值對比:美國雅寶公司專利市場價值更高

1、全球阻燃劑市場競爭情況:萬盛股份和美國雅寶公司分別為國內外阻燃劑行業龍頭全球阻燃劑主要供應商分...

2022-10-17 -

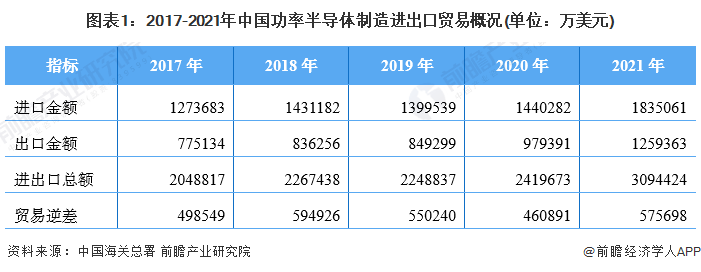

中國功率半導體產品進出口結構相似:“耗散功率≥1瓦的晶體管”進出口份額均接近50%

1、中國功率半導體產業進出口總額持續增長,貿易逆差波動變化近年來,我國功率半導體制造進出口貿易情況...

2022-10-17 -

中國鐵路機車車輛及動車組制造行業市場份額分析:中國中車占據行業絕對領先地位

1、中國鐵路機車車輛及動車組制造行業區域競爭:遼寧省鐵路機車產量位居全國榜首2021年1-12月全國前七省...

2022-10-17 -

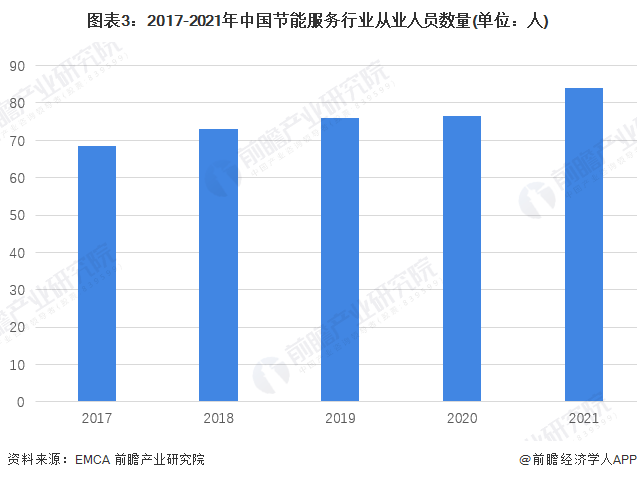

中國節能服務企業數量持續增長 2021年中國節能服務總產值超6000億元

1、2021年中國節能服務總產值超6000億元2017-2021年中國節能服務行業總產值持續上升,2021年超過6000億...

2022-10-17 -

信用卡停息掛賬產生的手續費多不多?銀行的停息掛賬個性化分期方針是怎樣的?

信用卡停息掛賬產生的手續費信用卡辦理停息掛賬的手續費會根據銀行不同的規定而有所不同,但大部分銀行手...

2022-11-10 -

-

蘋果怎么沒有iphone9 蘋果沒有iphone9原因

蘋果為什么沒有iphone9?相信小伙伴們一定很好奇,蘋果新品發布會上iPhonex也就是iPhone10,下面小編為大...

2022-11-10 -

收盤:創業板指跌1.76% Web3.0概念火熱3熱點聚焦

11月10日訊,截至收盤,滬指跌0 39%,報收3036 13點;深成指跌1 33%,報收10908 55點;創業板指跌1...

2022-11-10 -

SCSI是什么意思 SCSI的解釋2環球今日訊

小型計算機系統接口(英語:SmallComputerSystemInterface;簡寫:SCSI),一種用于計算機和智能設備之間(...

2022-11-10 -

全球熱頭條丨2021年1月青島無錫濟南東莞資金總量情況,其中濟南排第一

2021年1月青島無錫濟南東莞資金總量(金融存款)情況2020年1月,濟南資金總量(金融存款)為21491億元,...

2022-11-10 -

2021年1月18城資金總量情況,其中寧波增長排第三1觀熱點

2021年1月18城資金總量(金融存款)情況2021年1月,收集18城資金總量收入情況,分享給大家。上海、深圳...

2022-11-10 -

全球熱訊:榮耀Magic Vs官宣23日發布 更大更輕續航更長

榮耀官方宣布將于23日發布折疊屏新機榮耀MagicVs,新機主打輕薄和長續航,處理器為新一代驍龍8+,這款機...

2022-11-10 -

iPhone6 Plus什么配置參數?iPhone6 Plus標配有什么?

iPhone6Plus什么配置參數?iPhone6Plus采用5 5英寸LCD屏幕,內置了1920×1080的分辨率,采用了一顆800...

2022-11-10 -

世界互聯網大會藍皮書:2021年中國數字經濟規模達45.5萬億元0全球速看

本文轉自【新華社】;《世界互聯網發展報告2022》和《中國互聯網發展報告2022》藍皮書11月9日在2022年世...

2022-11-10 -

三星 Galaxy A54 5G 國行通過 3C 認證:支持 25W 快充

三星即將推出的GalaxyA545G國行版剛剛獲得3C認證,可能會在2023年1月正式發布,比前代機型早兩個月。A54...

2022-11-10 -

excel合并單元格快捷鍵是什么 excel合并單元格快捷鍵需要用哪些方法設置2當前消息

快捷鍵的熟練使用可以幫助我們在工作中提高效率,那么excel合并單元格快捷鍵是什么呢?合并單元格在excel...

2022-11-10 -

希捷推出《戰神 諸神黃昏》聯名移動硬盤,可接索尼PS5/PS44環球速訊

希捷發布了一款全新的《戰神:諸神黃昏》聯名特別版移動硬盤,適用于PlayStation5(PS5)和PlayStation4(PS4)游戲機。

2022-11-10 -

iPhone12和iPhone12Pro區別_iPhone12和iPhone12Prod對比

iPhone12和iPhone12Pro區別:iPhone12系列作為蘋果首個5G系列自然是果粉們最為期待的,畢竟這對果粉們來...

2022-11-10

營業執照公示信息

營業執照公示信息